Contents 目次

プロフィール

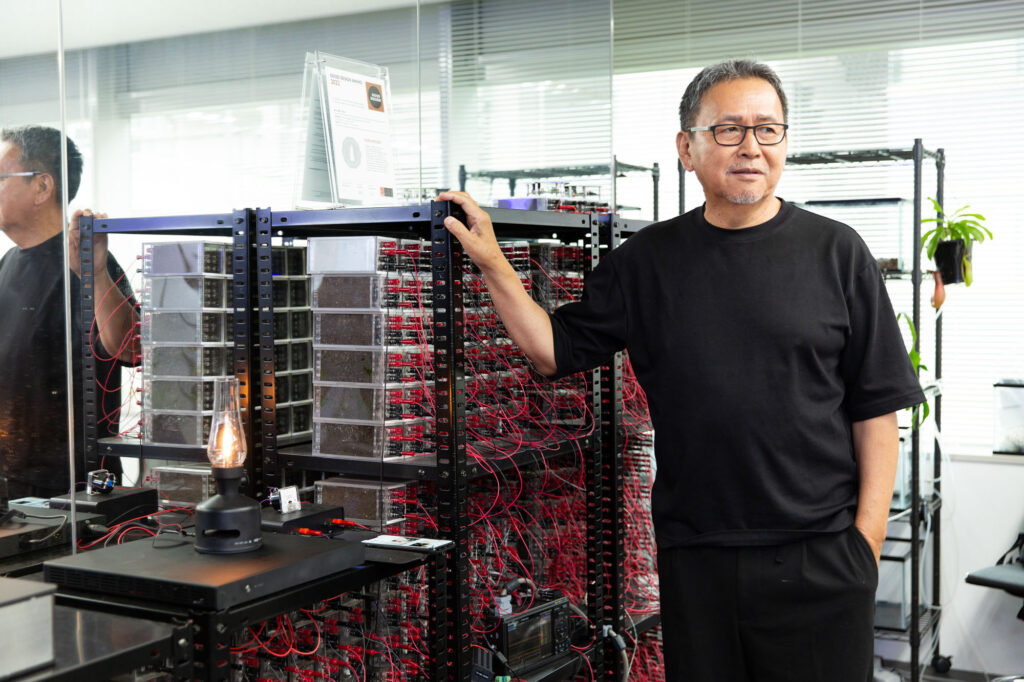

トライポッド・デザイン株式会社CEO、プロダクトデザイナー/デザイン・エンジニア/デザインコンサルタント 中川聰さん

1953年生まれ。中学校の美術教師を経て、1987年トライポッド・デザインを設立。独自のユニバーサルデザインテクノロジーや評価法を生み出す。2000年代初頭には、使い手の期待や不安にもとづく予測感性に着目したEXPECTOLOGY(期待学)を発表し、ユニバーサルデザインの第一人者として活躍した。2010年、人の語感を拡張する人工感覚概念「SUPER SENSING」理論を提唱。現在、その研究の過程で発見した「超小集電」が国際的な注目を集めている。東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻特任教授(~2018年)、名古屋大学大学院医学系研究科 客員教授(2020年~)。

公式サイト:https://tripoddesign.com/

あらゆるものを媒介に微細な電気を集める超小集電

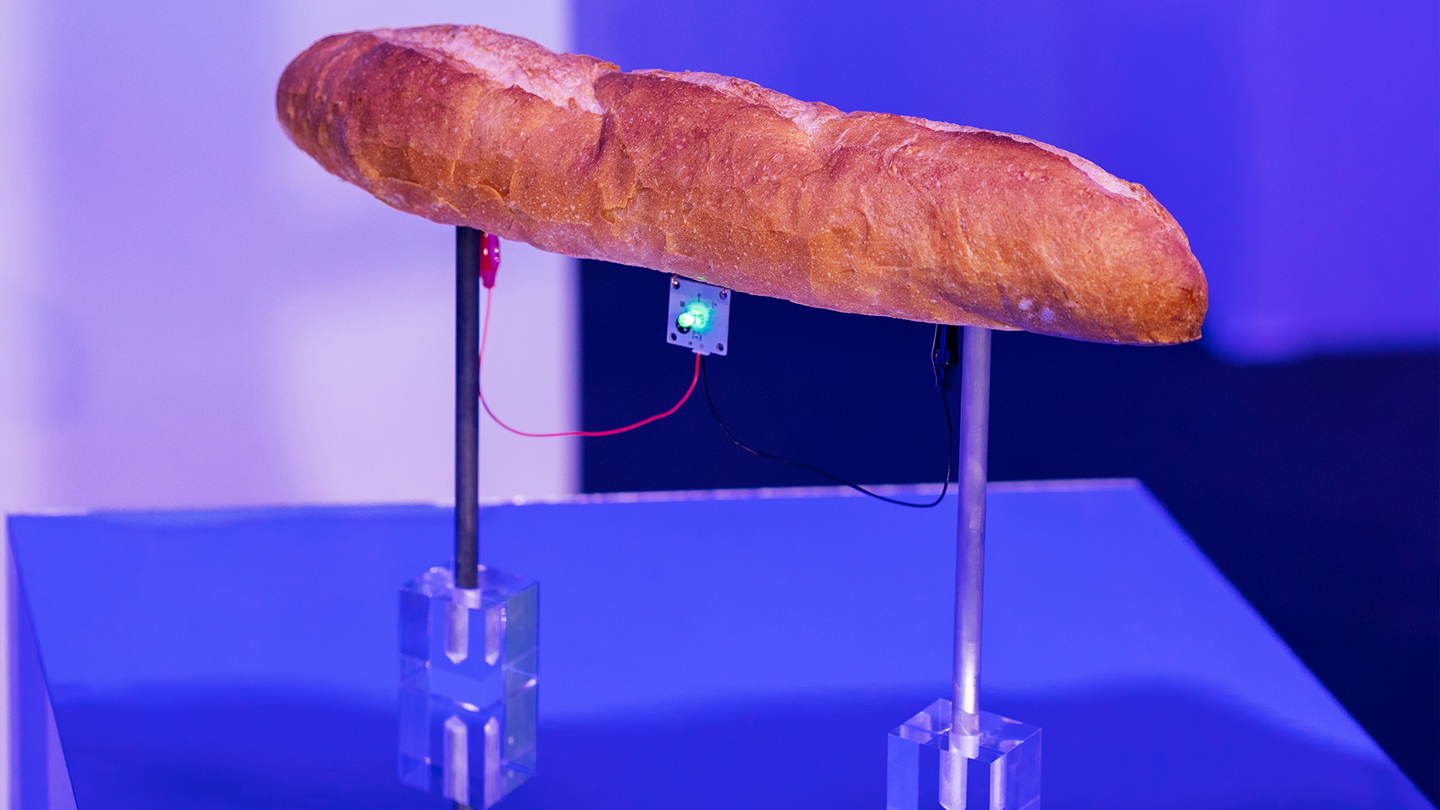

フランスパンに電極を差すと、緑色の灯りが灯った。

「つきましたね」と、あらゆるモノを媒介として極微小電気を収集する「超小集電」技術を確立した中川聰さんは声を弾ませる。

息をのんで見守っていた周囲の目も、新しい電力がほのかな灯りで示す未来を垣間見た驚きと、純粋な感動できらきらと光って見えた。

災害による停電時や、そもそも送電網がない山間部や僻地。超小集電なら、一般的なエナジーハーベストがカバーしきれない条件下でも電気を集め、生活に活かすことが可能だ。電気がない国の子が、超小集電の灯りの下で本を読み、学ぶこともできる。

後編では、偶然ついた小さな灯りだけを頼りに、失敗を重ねながら行きついた「超小集電」技術の現在地を中川さんに聞く。

違和感に気づいたからこそ、「超小集電」を見つけることができた

中川さんが超小集電技術に結び付く小さな灯りを見たのは、スーパーセンシング技術の電力源として、微生物を利用して有機物を電力に変換する微生物燃料電池を研究していた過程である2019年のことだ。あるとき、海岸線の小さな無人駅に微生物燃料電池を使ったライトをつけたいという企業からの依頼を受けた。

微生物燃料電池の原料となる微生物は、粘土質の土壌に存在することが多い。しかし、ライトを設置する場所の土を企業に送ってもらったところ、どちらかというと砂に近かった。「この土壌から微生物燃料電池をとるのはとても無理かな?」と思いながら電極をセットした中川さんは、そのままアメリカの展示会に出掛け、3週間後に帰国した。

「帰ってみたら、今までにないほど電力が出ているんですよ。驚きました。すぐに現地に行きましたけど、なぜ電気がついたのかわからない。当時はとにかく微生物が念頭にありますから、もしかしたら海洋微生物なんじゃないかと」

そこで中川さんは、思い切って海水に電極を入れた。一般的にショートすることを考えれば、電極を水中に入れるのはご法度だ。電気工学を研究する人なら、普通はしないだろうと中川さんも笑う。しかし、盲点はそこにあった。海水に入れた電極からも、電気が得られたのである。

いったい、なぜ電気を集めることができたのか。なんの微生物が電気を発しているのか。中川さんは研究に没頭する。その過程で、電池を直列に使用した際の放電末期に起こることがある「転極」によって、電池のプラスとマイナスが逆転する事象が起きた。それでも電気は止まることなく出続けていたことから、中川さんは気づく。

「これは、まったく別のメカニズムによって生まれた電力なのではないか」

この気づきをきっかけに、マイナス極用とプラス極用の電極(コンダクター)をあらゆる媒体に差し、電力を測る実験を繰り返した。試した媒体の数は3,250種類にも及ぶ。そして、媒体として使用するものが自然に還るときに帯びる微細なイオン、いわばダイイングエナジーともいうべき電気を電極によって取り出しているという結論に行きついたのである。

土壌や海水、コンポスト、植物など、ものが自然にかえるときの電気を集める技術は、従来の発電とは一線を画す。そこで、「集電」と命名した。超小集電で集めた電気を緩やかにコントロールすることで、媒体として使用する物、あるいは土や海中に差した金属が自然に戻るまで、光は灯り続けるという。

超小集電のメカニズムは、ボルタ電池の原理に基づく。超小集電では、この原理を応用し異なる性質の材料を電解質に浸して接続、材料間の電位差から微小な電気を集めることで使える電気に変えている。通常の電池は、化学的な電解液を使用し比較的高い電圧が得られるのに対し、超小集電では、身近にあるあらゆる媒体(土、水、ワイン、パンなど)を使用するため得られる電圧は極端に低い。しかし今、微弱な電流では使い道がないと誰も関心を寄せなかった超小集電に注目が集まる。

名だたる企業からの声がけが増え、追い風を感じているという中川さん。「あやしい、胡散くさいという目線が、期待できる未来のエネルギーを見る目に変わりつつある」と笑う。

「成功は過ちや偶然から始まっているんですよ。今回だって、もし依頼された場所が海岸ではなく、海洋微生物を疑わなければ、海水に電極を差すこともなかった。既存の常識を覆すような変化を起こしたいなら、遊びのないリーンな組織になりすぎないことが大切だと思います」

模索を繰り返す現場に対して、経営者が「それどうやってお金になるの?」と毎回問えば、現場は萎縮して適当なところで手を打とうとするだろう。やり尽くしたところからがスタートであり、決してあきらめないしつこさが世界を変えることを、中川さんが研究と向き合う姿勢は証明している。

超小集電を生活に活かす「マイクロパワーセル」の開発

前項で述べたように、超小集電で灯した灯りは永遠ではない。いつか電極が機能しなくなるまで光り続けて、やがて地球に還っていく。

といっても、土に差した電極から収集できる電気で、集電の条件を考慮するとおおよそ80年は輝きが持続すると計算している。従来のエナジーハーベストのように、天候や時間帯に左右されることもなく、発電のように二酸化炭素を発生させることもない。しかも、電圧が一定で安全性の高い直流電源であり、蓄電ができる。

「1880年代のアメリカで、交流送電を進めるジョージ・ウェスティングハウスと、直流送電を進めるトーマス・エジソンとの間で電流戦争が起きました。最終的に最大電圧が大きい交流送電が主流になるわけですが、私がやっている超小集電は直流電源です。反応や拡散は太陽電池より小さいけれど、電解質になる媒介の性質や周辺環境、気候条件などを加味して媒体と素材を組み合わせることで、集電効率をコントロールすることもできます」

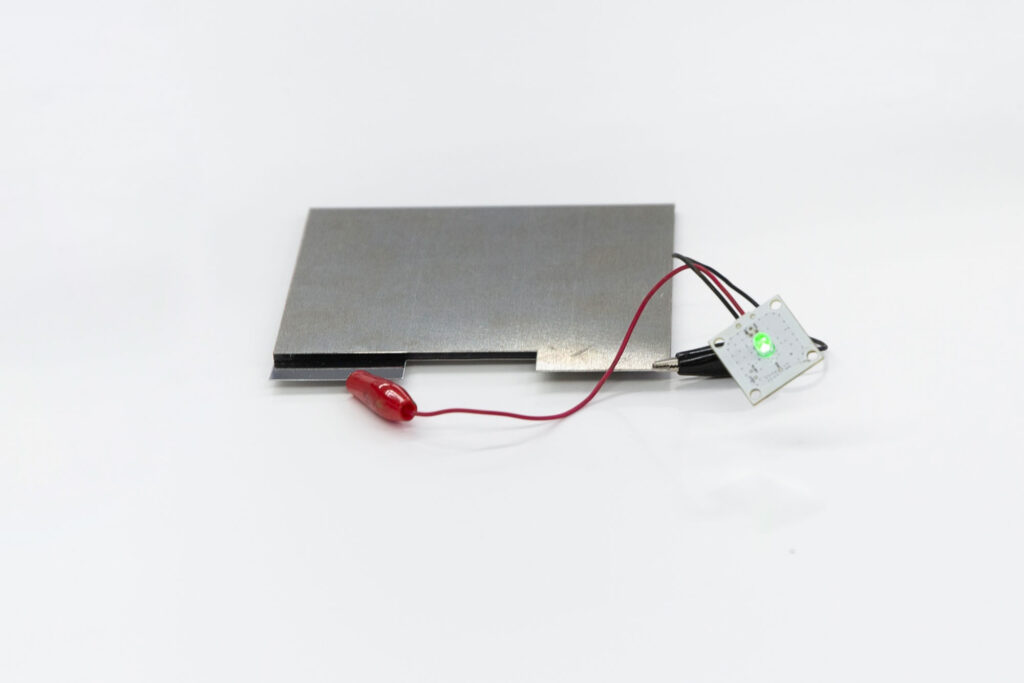

従来の電力にない特徴を持つ超小集電に対して、社会実装への期待は大きい。しかし、暮らしに活かすためには、もう少し大きな電力量が必要だ。そこで開発されたのが、超小集電技術をプレートタイプに落とし込んだ「マイクロパワーセル」だ。位置づけとしては電池だが、使われているのが集電技術であり、かつプレートタイプであることから、使いきりの一次電池とも、充電して繰り返し使う二次電池とも分類上はなる。

独自開発の媒体を挟んだ正方形のマイクロパワーセルにLEDを接続すると、ほのかな灯りがつく。

プレートを重ねると、光は少しずつ強さを帯び、6枚ほどでオレンジ色の明るい光を灯した。プレートは手のひらより少し大きいほどのサイズで、厚さは5mmほど。これを重ねていくことで、生活に必要な電力量を確保することができるイメージだ。

寿命や保管期間を長くすることも可能だが、商用化を見据えて3年の集電を保証。「SHí-ZEN」のブランド名を冠してリース形式とし、電圧が低下してきたら取り替えるなどして継続的に使用してもらう構想を描いている。また、使う場所になじむよう、シンプルなプレートタイプとウッドタイプも用意した。

「まずは、電気がないところから導入を進めていきたいです。例えば、昼間働いていて学校へ行けない子供たちがいる新興国なら、トランクなどにマイクロパワーセルを入れて置いておくだけでもいい。夜、超小集電の灯りのもとで、子供たちは勉強することができるでしょう。もっとプレートを増やせば、基地局を造ってインターネットにつなぐこともできるかもしれません」

都会では、震災のシェルターになる地下室や避難所にバックアップ電源として置いておくなど、災害に備えた使い方が考えられる。家の中でも、ウッドタイプを壁に組み込み、携帯の充電をするなどの使い方ができそうだ。実際に、中川さんの美しいデザインを活かした商品アイデアも生まれつつある。

既存の送電網が及ばないオフグリッド環境に光を届ける

茨城県常陸太田市金砂地区の研究エリアに立つ実験施設「空庵 KU-AN」では、超小集電の実践的な研究が行われている。ガラス張りの建物の内側に、800個のLEDライトを取り付け、1,500個の桐箱に収められた食品堆肥や土から集電した電気で明かりを灯す。既存の電力網が届かない場所で、日が落ちてから点灯させると、「空庵 KU-AN」が驚くほどまばゆい光に包まれているのがわかる。

ここで行われているのは、既存の電力と同様に、一般家庭に電力供給することを想定した野心的な実験だ。

実験に先立って中川さんが丁寧に意図を説明したからか、土を桐箱に詰める作業は地元の有志たちが進んで手伝ってくれたという。また、月に1度、事前登録による一般公開を実施している。超小集電への関心の高まりを示すように、多くの企業が公開実験や一般公開に足を運んでいるそうだ。

「自然哲学の領域は、専門家だけが集まってもイノベーションにつながらない。専門を超えていろいろなことに長けた人たちが集まり、みんなで体験的に深く勉強していくことが重要だと思っています」

一般家庭用の電圧である100Vの集電を実現した。年内には暮らしに必要な電力をまかなうだけの大電力の集電が見えてきている。

しかし、最終的に中川さんが目指すのは、既存の電力会社の送電網(グリッド)が届かない場所で電力を自給自足する「OFF-GRID(オフグリッド)環境」の実現だ。そのために、オフグリッド環境に近い場所を選んで実験を繰り返してきた。

「私たちが目指すのは、停電のない世界。そして、未電化地域に公平なインフラとして電力を供給すること。また、災害などで従来の電力が遮断された場所に、どんな環境下でも灯る明かりを届け、復興への希望の光にしてもらうことです。そのためには、既存の送電網がない環境を前提として、長時間・安定した生活電力を供給できる力をつけなくてはなりません。オフグリッド地域を電力で自立させ、これまでとは違う電力の地図を描きたい。そう思っています」

”ニュートンが発見する前からリンゴは落下していた”と語る中川さん。多くの人が見過ごしてしまう違和感を見落とさず、失敗しても、周囲がどう見ようともこだわり続けた中川さんだからこそ、風向きを変えることができたのだろう。

従来の資本主義の在り方にもとづいた電力と消費者の在り方から脱却し自分たちで作って自由に使う、そんな新しい電力の地図を見せてくれることに期待したい。

超小集電の中川聰さんに聞く前編―原点は境界線と違和感に気づく力 はこちら