Contents 目次

プロフィール

大学院工学研究科 物質化学生命系専攻 化学バイオ工学分野 高分子化学研究グループ 堀邊英夫教授

1962年、大阪府生まれ。京都大学工学部合成化学科を卒業後、三菱電機で18年勤務。先端技術総合研究所主席研究員だった41歳のときに教職に転じ、高知工業高等専門学校で助教授に就任する。以降、金沢工業大学、大阪市立大学大学院教授を経て、現在は大阪公立大学大学院工学研究科物質化学生命系専攻教授/東北大学教授(クロスアポイントメント)。大学時代と三菱電機時代は研究のかたわらサッカーに励み、現在はテニスに打ち込むスポーツマンの一面も。

学生の真っ白なキャンバスに、何を描けるか

太陽の光が少しずつ昼間の色を帯び始め、まだ静かな構内に鳥のさえずりが響く朝8時50分。大阪公立大学杉本キャンパスの一角に、学生たちの挨拶が響く場所がある。高分子化学研究室、通称堀邊研だ。

毎朝、始業の10分前には全員がそろい、朝礼がスタートする。企業では比較的よくある光景だが、大学の研究室では珍しい。学生たちは1日の予定を報告し合い、日ごとに順番に1分間のスピーチを1人がする。スピーチの内容は自由。問われているのは、限られた時間の中で、いかに端的に自分の考えや意見を発信できるかだ。

「最初の挨拶はきっちりするんや」「もう少し説明の仕方、工夫してみよか」――。

堀邊氏からのアドバイスを受けた学生は、はじめのうちこそ恥ずかしそうに俯いたり、言葉に詰まったりする。それでも、毎朝10分の時間を共にするうちに、全員が人前で話すことに慣れ、聞き手に配慮しながら要点をまとめられるようになっていく。

なぜ、朝礼を重んじるのか。それは、挨拶をすることも、相手の立場に立ってわかりやすく話すことも、一人の人間として社会で認められるために欠かせない要素だからだ。どんなに優れた研究も、世の中に知ってもらえなければ意味がない。礼儀をわきまえず、伝える力のない研究者の声に耳を傾けてくれる人はいない。

「研究者である前に、一人の人間であれ」。企業人として生きた18年を経て教職に転じた堀邊氏は、みずからのキャリアの中で得た気づきを、朝礼を通して教え子に伝えている。

「学生たちは、ここで得た学びをもとにみずからを形成し、社会に羽ばたきます。彼らの真っ白なキャンバスに、何を描けるか。そのことをいつも自分に問いかけながら、学生と向き合っています」

新卒の3割が3年以内に退職するといわれる中、堀邊研を巣立った学生たちの多くは1社に長く勤め、学会賞などを多数受賞している。堀邊氏の指導が、彼らの中に生きている証だろう。

「キャリアの終着点が間近に迫る今、自分以外の誰かのために何かをしたいとより強く思うようになりました。教え子のみならず、組織や自分との向き合い方に悩むたくさんの人たちに、私の生き方や考え方をヒントにしてもらえたらうれしいです」

教育者へのほのかな憧れを胸に、企業の研究者に

堀邊氏は、京都大学工学部合成化学科で学び、研究者としてのキャリアをスタートさせた。産経新聞社の記者だった、堀邊氏の父も同窓である。

「父は、夜討ち朝駆けの合間を縫って、私たち兄妹をよく京都へ連れて行きました。父に連れられて哲学の道を歩いたことを、今もよく覚えています。もしかすると、自分と同じ学び舎で学んでほしいと思っていたのかもしれませんね。父はそんなことはおくびにも出さなかったし、私も今になって思うことですが…」

進学後も、父の背中はいつも近くにあった。その背中を追って、新聞記者として歩む未来を描いたこともある。

しかし、最終的に選んだのは、知りえた事実を発信することで真相に迫る新聞記者ではなく、収集した情報を積み重ねて真理に迫る研究者の道だった。

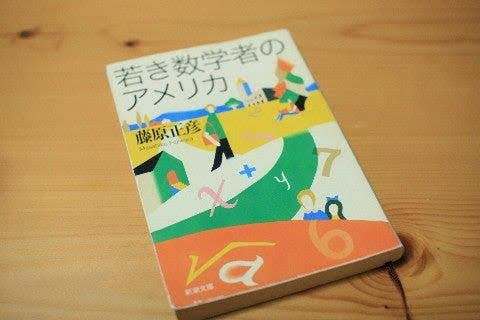

そのころの堀邊氏が好んで読んだのが、『国家の品格』で知られる藤原正彦氏の著書だ。なかでも、ミシガン大学での研究員としての日々、そしてコロラド大学の助教授に採用された後の日常を、数学者の視点からユーモアにあふれた筆致で綴った留学記『若き数学者のアメリカ』や『遥かなるケンブリッジ―一数学者のイギリス―』には影響を受けたという。

「藤原さんの本の中に、数学は毎日遊んでいても最後にアイディアが出れば勝ちだ、というようなことが書いてありました。逆に、正解が出なければそれまでの毎日はただ遊んでいただけだと。一方、私たちのような化学者にとっては、失敗もある意味、データなんですよ。毎日努力していたら、失敗からも何かが生み出されていくんですね。でも、今の選択がいいか悪いかは、後になってみないとわからない。人生と同じで、おもしろいなと思った記憶があります」

藤原氏の本を読み終えた後には、さまざまな気づきとともに、学生を教え導く「大学の先生」へのほのかな憧れが残った。その憧れをそっと胸にしまい、堀邊氏は三菱電機に就職する。工学部の学生が教職に進むことはほとんどなく、企業への就職はスタンダードな選択だった。

「このままでは、日本の半導体産業は終わる」安定を捨て、教職へ

三菱電機時代には、後の教職への転身につながるターニングポイントが2つあった。

1つは、IBMのアルマデンリサーチセンターへの訪問だ。主任研究員の部屋に招き入れられた堀邊氏は、大きなショックを受ける。

「下手な英語で挨拶をして、名刺を出すわけですよ。すると、名刺にPh.D.と入っていない、もう帰れと相手が言うんです。Ph.D.でない以上、私は研究者とはみなさないという意思表示だとわかり、驚きました。もちろん、欧米の研究者が皆そういう考え方だというわけではありません。肩書にかかわらずフランクにフォトレジストの話をし、友人関係を築ける相手もいましたが、Ph.D.は名刺に書けないとあかんなと思いました」

これがきっかけとなって、堀邊氏は大阪大学で博士号を取ることを決め、三菱電機在職中に博士号を取得する。仕事との両立は容易ではなく、プライベートな時間の多くを論文作成に費やした。まだ幼かった娘が、部屋に閉じこもって論文を書く堀邊氏と遊びたくて泣き出してしまい、妻からも厳しい言葉を投げかけられることがあった。それでも振り返れば、そうした葛藤も含めて自身の選択を理解し、常に背中を押し続けてくれた妻の存在があったという。

「どうしても博士号を取りたい、それには論文を書かなきゃならんと説明して、理解してもらいました。今でも『私があなたのお尻を叩いてここまで来たんやで』って言われています(笑)」

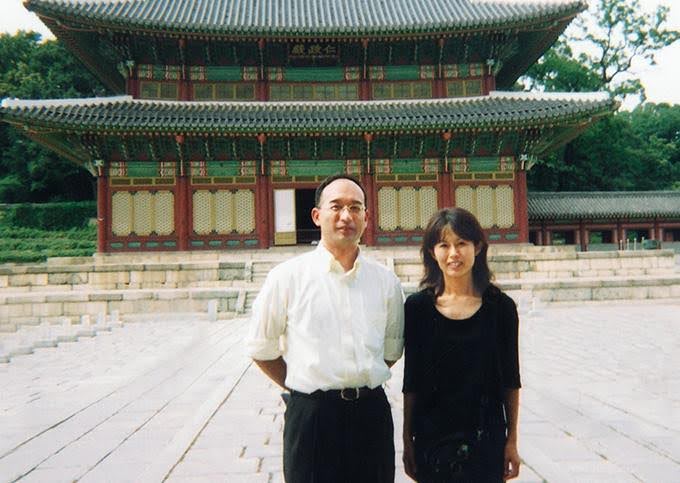

もう1つの出来事は、2002年のサムスン電子との共同研究だ。ソウルから南へ約1時間、サムスン電子の本社をはじめ多くの企業が居を構える企業城下町の水原(スウォン)市で、3ヵ月にわたって気鋭の研究者たちとともに半導体の研究に没頭した。ちょうど日韓合同でサッカーのワールドカップが開催された年だが、韓流ブームよりは前のこと。渡韓する日本人も今ほど多くなく、堀邊氏にとっても初めての韓国だった。

「行ってみたら、ソウルなんて大阪とほとんど変わらないんです。当時からすでに高いビルが建っていてね。英語を話せる人は多いし、町の名前は漢字表記だから漢字も理解できる。流暢な日本語を話す人もいました。技術的なディスカッションをしても優秀で、日本のすぐ近くにある発展の息吹に驚いたのをよく覚えています。日本の半導体が韓国に抜かされる日は近い、と肌で感じた3ヵ月でした」

当時、日本の半導体産業は、日米貿易摩擦や総合メーカーの意思決定の遅さによってじわじわと衰退しつつあった。このままでは、いずれ近隣諸国の後塵を拝することになる。危機感を募らせた堀邊氏は、日本の半導体の未来を担う若手を育成しなければならないという思いに駆られ、教職に進むことを決意する。

密かに抱いていた教職への憧れと、新たな使命が結びついた瞬間だった。

「日本人として、ここでがんばらないといけない。韓国で感じた危機感と、これまで蓄積してきた知見を若い人に伝えることが今やるべきことだ。そう思いました」

このとき、堀邊氏は41歳。三菱電機の先端技術総合研究所主席研究員という安定した地位を手放し、妻子と家のローンを抱えての大勝負だった。

後悔しないために、今を真摯に生きる

三菱電機を退職した堀邊氏は、高知工業高等専門学校で高分子化学の教員となった。自由に研究できる環境を得て、高専では初めて国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)から6,000万円の技術開発費を得る。

これを足がかりに、さらに研究を進めて多くの論文を書き、金沢工業大学からのスカウトで教授に就任した。

金沢工業大学は教育熱心な大学で、教養の科目には専任の先生がいたため、専門の教授は自身の研究にも十分な時間を割くことができたという。妻子も金沢の町になじみ、充実した生活を送っていたとき、授業中に母から1本の電話が入る。「父危篤」の報だった。

「早く帰ってきて、っていわれたんですよ。でも授業をしていたんで、出欠だけでも取っとかんと学生がかわいそうだなと思って。出欠を取ってすぐ金沢駅までタクシーを飛ばしたら、サンダーバードが出発する1分前に滑り込めた。これできっと間に合う、手を握って父を見送れるはずだ、と安堵していたら、病院から連絡がありました。いま亡くなりました、と」

企業を辞めて教職に転じたことに、最後まで父は何も言わなかった。しかし、父の死後に母が語った思い出話の中には、意外な素顔があった。

父にも、そこはかとない教職への憧れがあったこと。メディアに金沢工大の教授が出るたび、「英夫もこの学校にいるんだな」とうれしそうにしていたこと――。

「母から話を聞いて、亡くなる前に教授としての姿を見せられて良かったとほっとしました。と同時に、これからも後悔のない選択をして生きようと思いましたね。いつ死ぬかなんて、誰にもわからない。それでも、父の死を通して、ドラマみたいな展開がないことだけはわかった。いつ死んでもいいような生き方をせないかんと思ったんです」

大阪で一人になった母を金沢に呼び寄せるべきかと逡巡していると、教授を探していた大阪市立大学大学院から声がかかり、問題は最善の形で決着した。2022年4月には大阪市立大学と大阪府立大学の統合に伴って大阪公立大学の教授に。学長特別補佐として統合の先頭にも立った。

「妻がいうんですよ。運をうまくつかんでキャリアを築いた、あなたは平成のわらしべ長者やと。確かに運をつかめるかどうかは重要です。でも、自分なりに努力してきたからこそ今があるとも思う。化学と同じように、その時点では良し悪しがわからなくても、目の前のやるべきことと真摯に向き合うことで活路が拓けていくのではないでしょうか」

最後の仕事は、半導体復活を担う若手を育てること

2大学の統合で生まれた大阪公立大学は、学部入学定員数が全国3位、教員数は750名に上る。国公立大学では大阪大学、東京大学に次ぐ規模だ。重複する学部の再編や、独自性のある学部の結びつきから生まれる新たな学際領域といったシナジー効果のほか、2025年9月開設の森之宮キャンパスには地域活性化の呼び水としての役割も期待されている。文部科学省の複数の事業に採択されるなど、国の関心も高い。大都市大阪の公立大学として地域に貢献しながら教育水準を引き上げ、これからの公立大学の在り方を示せるか否かが問われる局面だといえるだろう。

しかし、異なる文化や風土の融合が容易でないこともまた現実だ。統合の先頭に立ってきた堀邊氏はそのことを知っている。だからこそ、地位に恋々とせず、新陳代謝を進めることが真の統合への近道だとして、「研究者としてはあと2年」と明言する。

「キャリアを通じて研究してきた高分子物性、中でも半導体製造における基盤形成に使われるフォトレジストについては、自分が第一人者であると自負しています。研究者としての役割を終えた後の最後の仕事は、若手研究者に知見を伝承し、日本の半導体産業の復活を担う人材を育成すること。クロスアポイントメント制度で半導体分野に強みを持つ東北大学にも教授として軸足を置き、複雑な半導体の製造工程や主要企業を網羅的に理解してもらうための取り組みを進めています」

半導体は、AI、EV、IoTなどの普及とともに需要が高まり続け、2030年の世界市場は100兆円に達することが予想されている。しかし、かつて世界の半導体市場の50%を占めていた日本のシェアは、今や10%程度。このまま全盛期を知る人材が一線を退けば、ますます世界との距離は広がるだろう。

「次世代半導体の量産を目指して設立された半導体メーカーRapidus(ラピダス)の小池淳義社長も、将来的な半導体の専門家の不足に危機感を抱いていました。半導体は、国が指定する特定重要物資であり、経済安全保障の要。このまま他国に引き離されるわけにはいきません」

企業と大学、双方に在籍した稀有な経験を活かし、企業との共同研究や連携を通じた人材育成にも力を入れる。フォトレジスト評価法など、専門的な教えを請いに企業の研究者が研究室を訪れ、学生たちと交流することも珍しくない。堀邊氏は、学生たちと同じように企業の若手にも「人間としてのあるべき姿」を指導し、人として成熟した研究者を一人でも多く世の中に送り出そうとしている。

「父がいつも私の心の中に生きているように、教え子たちの中に自分の存在や言葉が残るような生き方をしたい。先生に出会えてよかったと言ってもらえたら、どんな褒賞をもらうよりも私にとっては名誉なことです」