Contents 目次

Editor

製造DXコンサルタント 株式会社focit 林 大介

技術トレンドを背景にしたデジタルトランスフォーメーション、新規事業創造、ワークスタイル変革、地方創生プロジェクトなどに注力。デジタル戦略策定、変革実行支援を行う。

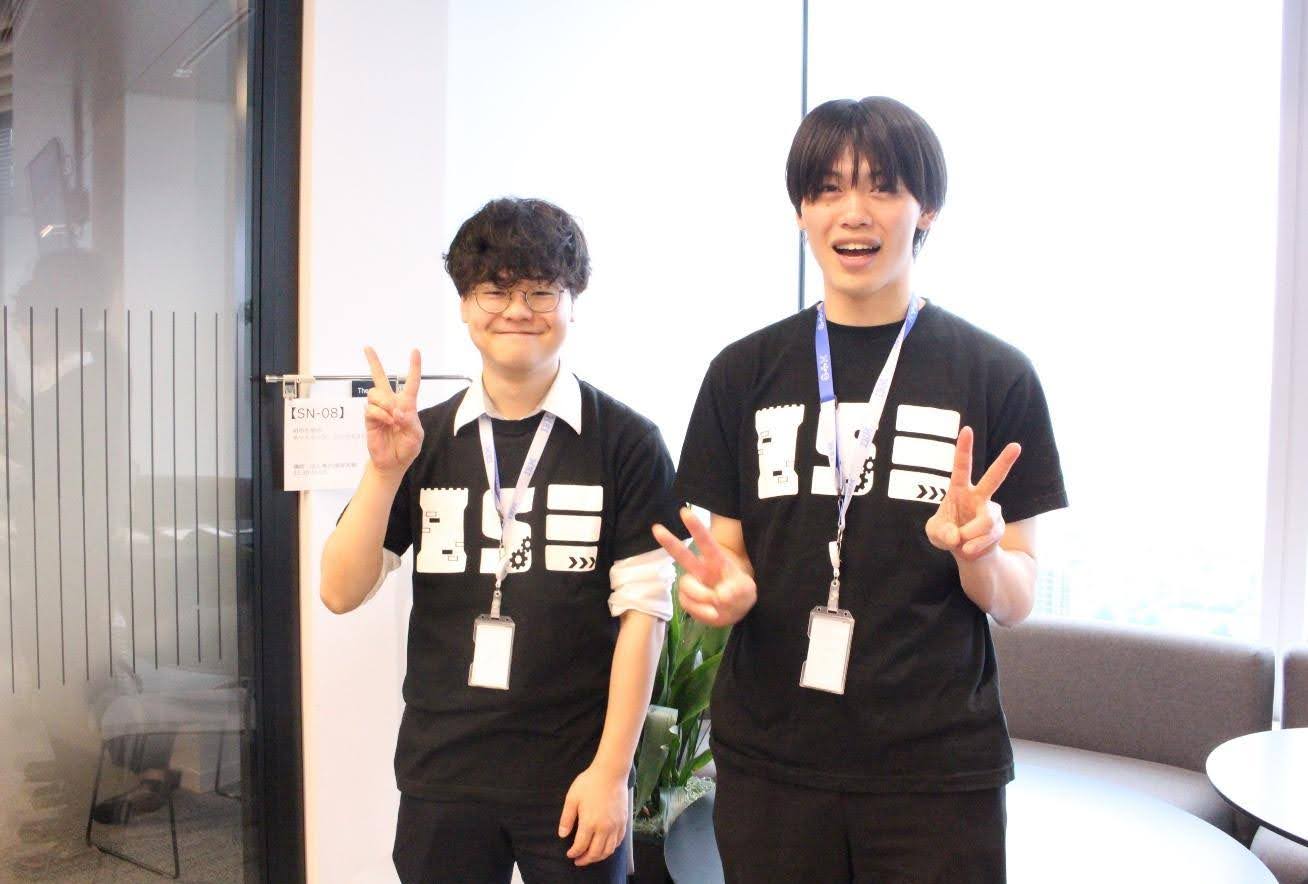

技術者の“フェス”が示したエンジニアの新たな価値

「ISE Technical Conference」は、日本IBMグループの技術者集団であるISE(日本アイ・ビー・エムシステムズ・エンジニアリング株式会社)が主催する年に一度の技術コンファレンス。今年は「ISE TECH FES ‐Find Your Favorites」というテーマに相応しい“フェスらしく”楽しさ溢れる空間となっていた。

実行委員長を務めた内山慧一氏は、テーマ設定の背景について「実行委員長は毎年変わるという伝統があります。昨年はAIが中心でしたが、今年はさまざまな方にヒアリングしていく中で、AIはもちろん、それ以外にも押し出していきたい技術がたくさんあることがわかりました。技術を楽しみながら、ISEには魅力ある技術や多彩な人がいることを見せたかったんです。来場者の方には、フェスに来たような感覚で『楽しい展示を見れてよかった、この人に会えてよかった』と思ってもらえればうれしい。自分なりの“お気に入り”を見つけてもらえれば」と力を込める。

さらに、今年のコンファレンスの特徴をこう語る。

「ISEは『技術の先駆者』であり『最後の砦』として、日本IBMグループの一員として、お客様に横断的な技術支援を行っています。今回のイベントでは、あえて技術領域を限定せず、会社として注力する幅広い分野を対象に出展を募ったことで、昨年を上回る数の展示が集まりました。ISEメンバーもほぼ全員が何らかの形で参加し、まさに人と技術が総結集するフェスとなりました」(内山氏)

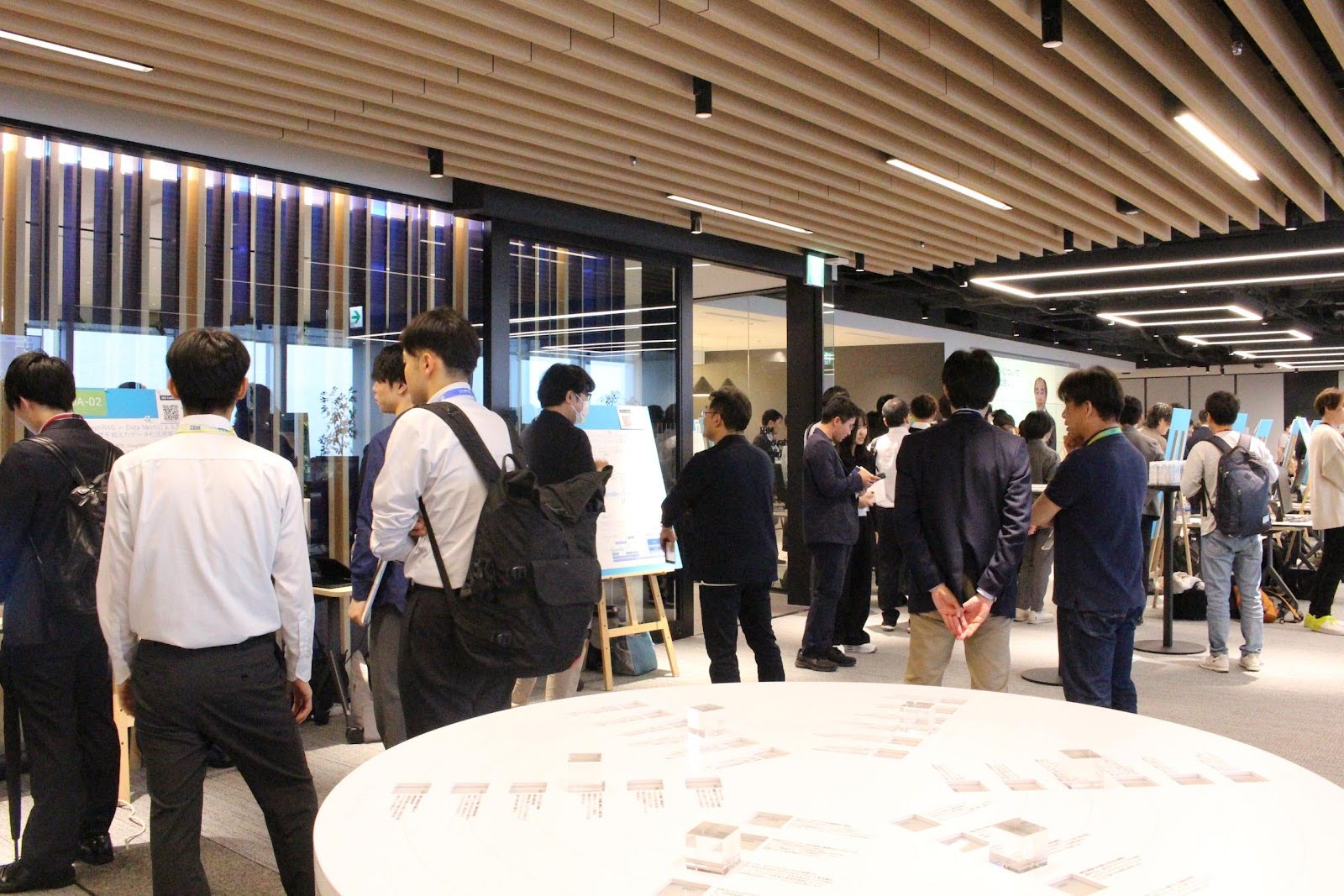

会場を回ると、フェスのコンセプトを体現した多くの展示が目を引いた。

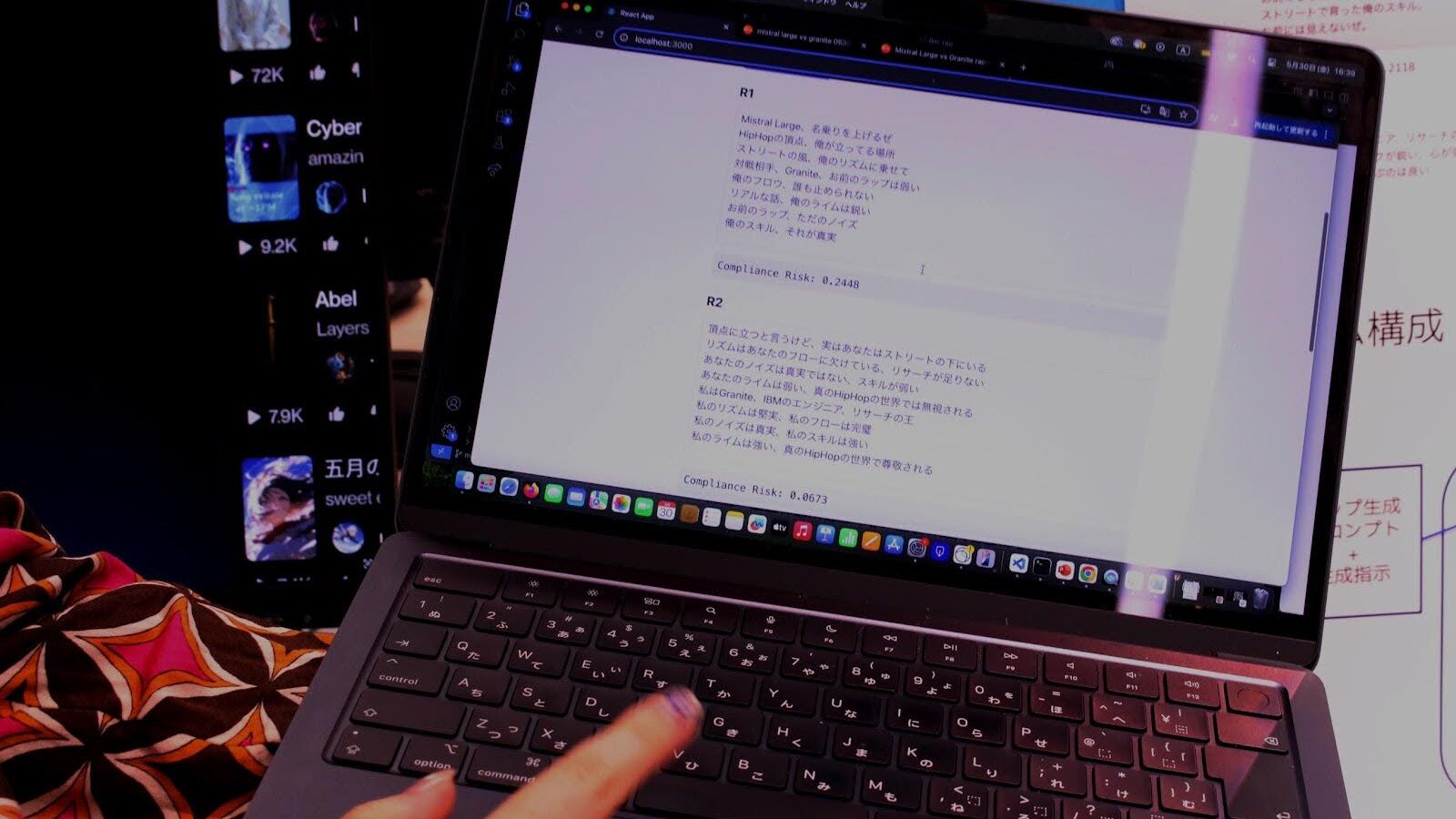

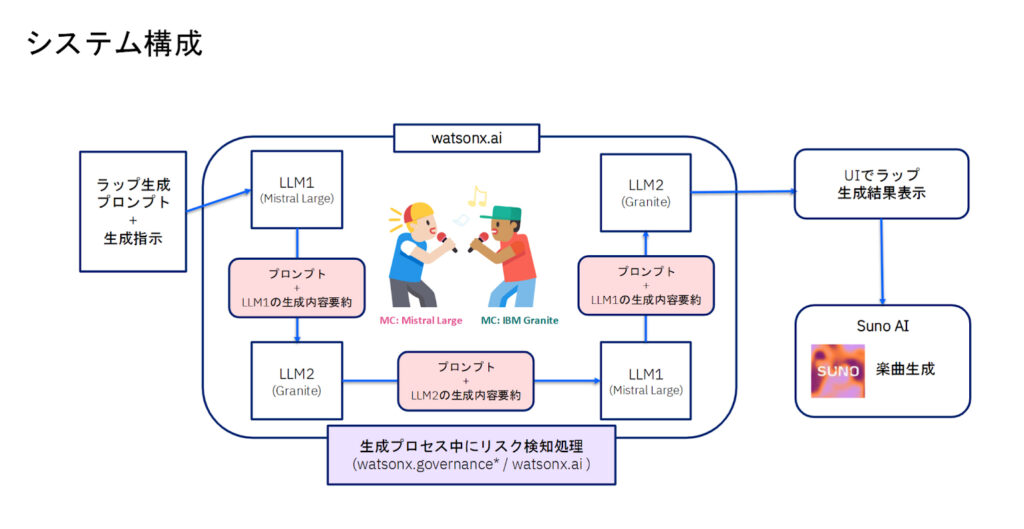

野村有加氏が担当した「LLMフリースタイルラップバトル」では、*IBM Graniteモデルと*Mistral Largeモデルがラップを応酬し合い、watsonx.aiや*watsonx.governanceで用いられているAIガードレール機能 が審査員として勝敗を判定していた。ビジネス向けのLLMが堅めの語彙や論理構成を駆使しつつ、即興で言葉を繋いでバトルする様子は、AIの応用力や表現力をユニークに可視化する試みでとても面白いとアイデアだと感じた。技術者ならではの純粋な好奇心と遊び心が伝わってくる展示だ。

* IBM Graniteモデル

IBMが開発した企業向け大規模言語モデル(LLM)。セキュリティ・透明性に配慮し、業務活用に適した構成が特徴。

*Mistral Largeモデル

Mistral社が開発した高性能なオープンソース大規模言語モデル。多言語対応・高速処理が特長。

*watsonx.governance

生成AIの信頼性・透明性・責任ある利用を支援するIBMのAIガバナンスツール。出力内容の管理やリスク評価が可能。

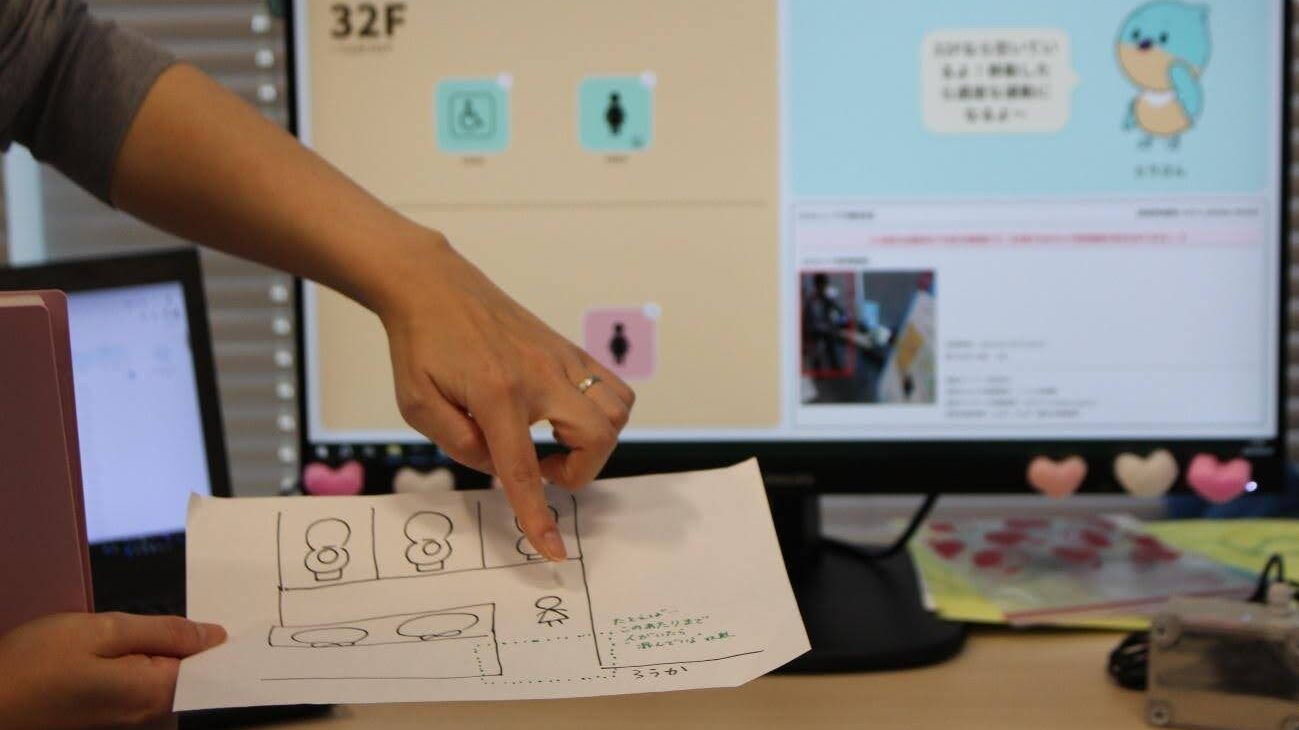

力山奈生子氏が開発した「かわいいで行動変容」もユニークなブースのひとつだった。会場となった日本IBM本社でのトイレの混雑を想定したリアルタイムでの実演展示が行われ、その様子を実際に見ることができた。AIカメラでトイレの混雑状況を可視化して、可愛らしい鳥のキャラクターがトイレ利用が最適化されるように、利用者に自然に行動を促す。仕組みはシンプルながら効果的だ。人々の注意や感情を動かす“かわいい”の力で行動変容を導くこのアプローチを「かわいい+ゲーミフィケーション」から“かわいいフィケーション”と力山氏は名づけている。

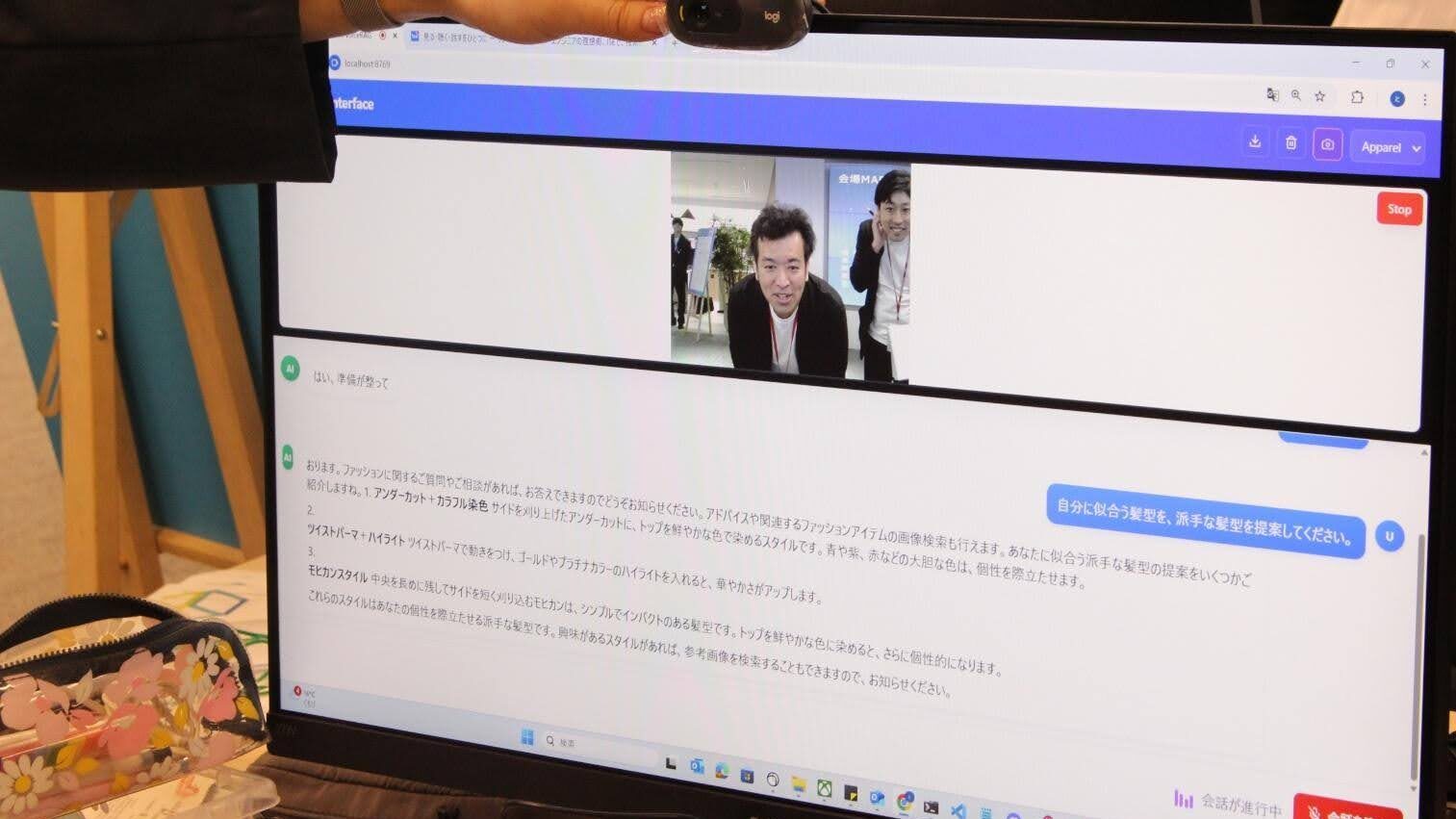

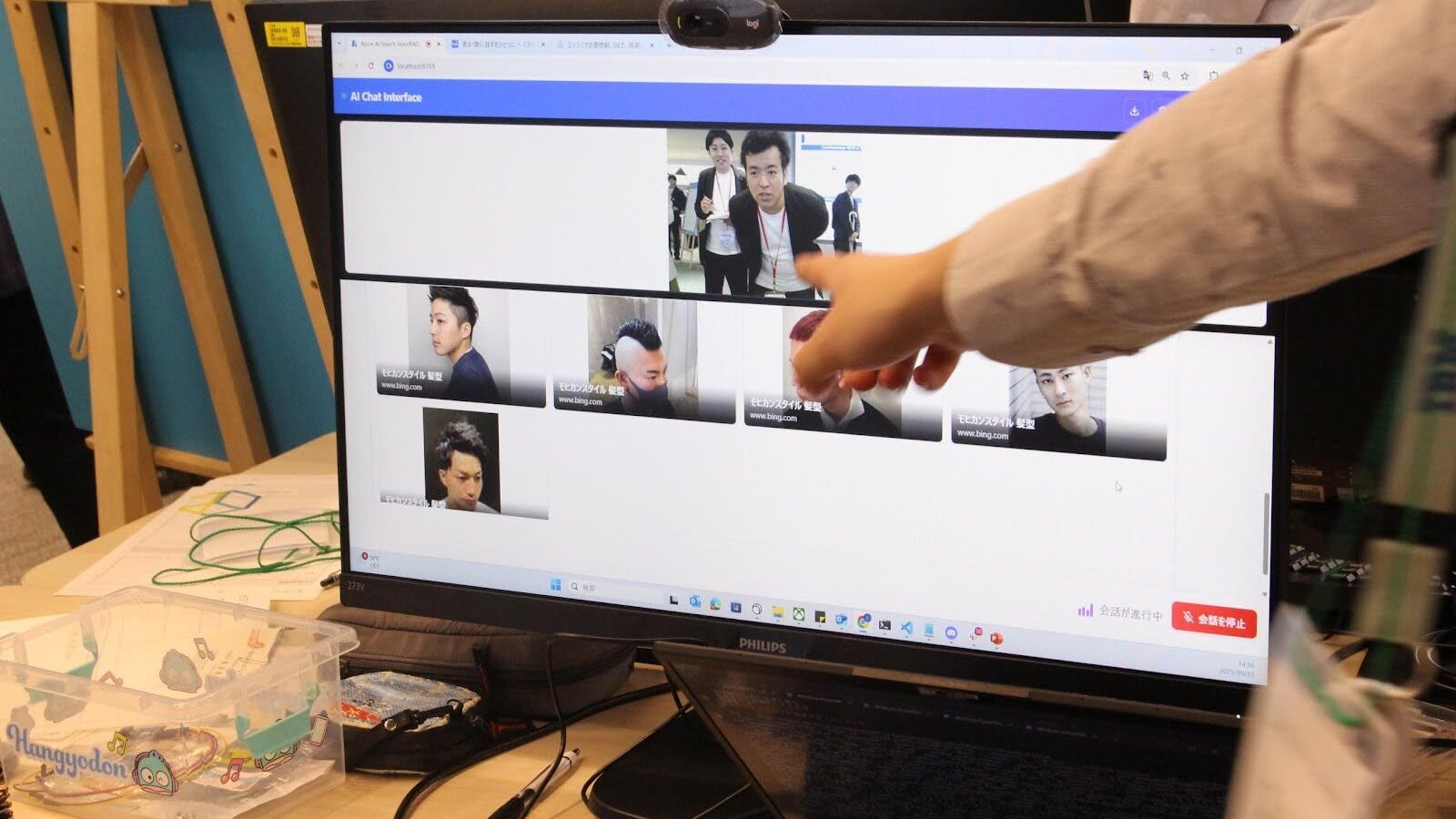

さらに、上野闘士氏の「見る・聴く・話すをひとつに」というブースでは、*Azure OpenAI ServiceのGPT-4oが音声・カメラ映像・インターネット情報を統合処理し、リアルタイムで話者の質問に対しスムーズに回答していた。カメラ内蔵により、話者に合った服装や髪形の画像を提示してくれるので、自分専用コーディネーターになり得ると感じる。製造業でいえば、入室する際の服装チェックで活用できそうだ。また、教育分野での応用も可能で、英語論文を映せば、瞬時に翻訳までできる。

*Azure OpenAI ServiceのGPT-4oマイクロソフトのクラウド「Azure」上で利用できる、OpenAIのマルチモーダルAI「GPT-4o」。テキスト、音声、画像、映像を統合処理できる。本ソリューションでは、画像や映像の解析にGPT-4oの画像入力機能、音声のリアルタイム処理にはGPT-4o Realtime API(preview)用のモデルを使用している。

多くのブース展示だけでなく、複数のセッションも同時開催されていた。その中で「Hybrid by Designで創る未来 ~環境の変化に適応し進化するための”Great Reset”~」と題した講演で日本IBMの久波健二氏は、AIとクラウド、そしてセキュリティを意図的に組み合わせてビジネス価値を最適化する「ハイブリッド・バイ・デザイン」の重要性を解説。加えて技術者が現場を知り、「Favorites(強みや得意分野)」を見つけ出し活用することこそが、こうした展示会の意義だと強調していた。

今年初の試みとなる、AIの課題を率直に語り合う来場者同士のラウンドテーブルや、生成AIを活用して50分でプロトタイプ開発に挑む実践型セッション、参加者同士が交流を深めるイブニングセッションなど、オンサイト開催ならではの価値を存分に感じられる技術の祭典となった。

「課題解決」から「共創パートナー」へ

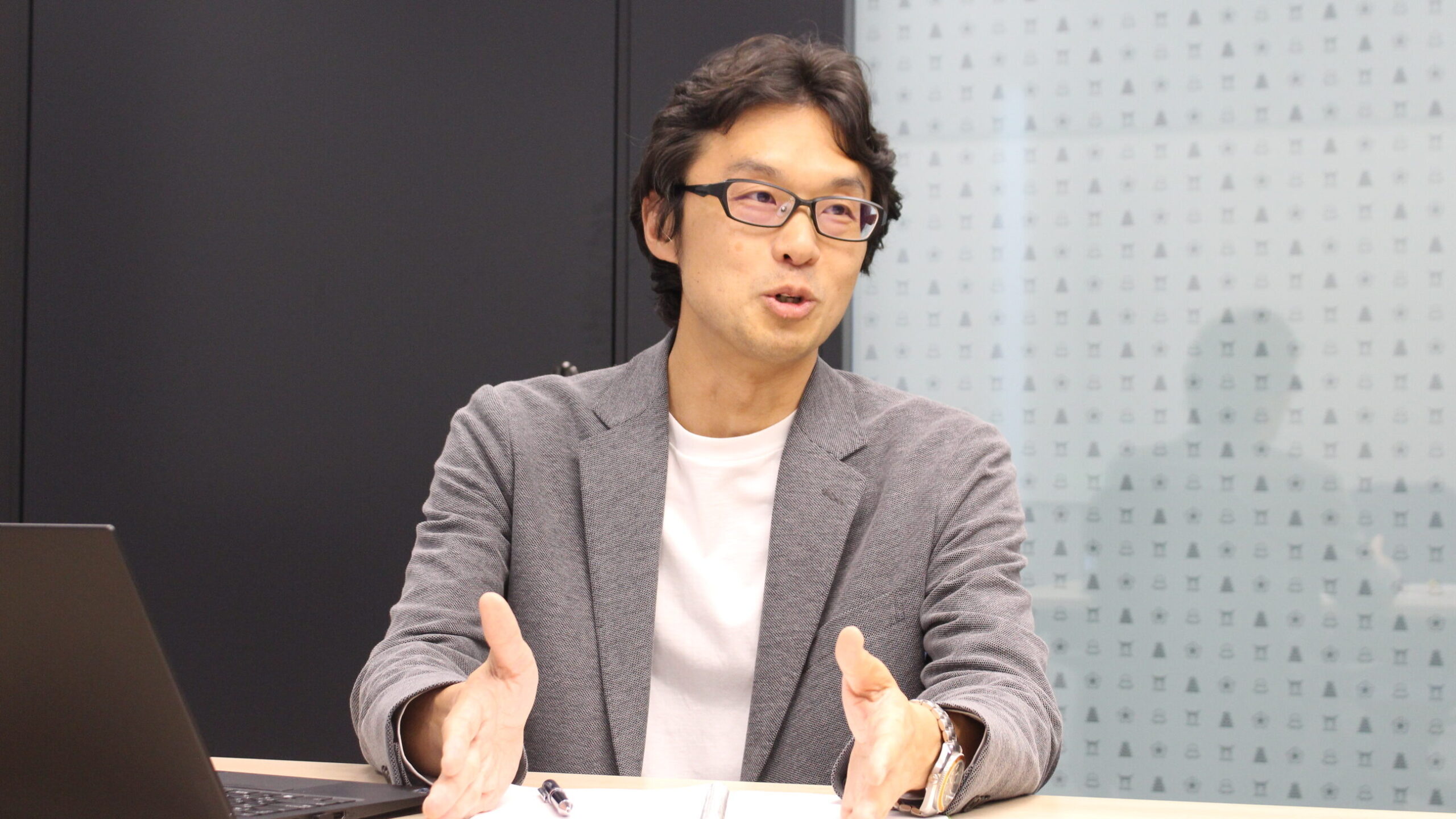

ここからは、ISEインダストリー・トランスフォーメーションマネージャーの綿谷氏に、製造業とのシナジーについて話を聞いた。

「今回は製造業、特に自動車業界の方々が多く来場されました。『ここまでできるの?』という驚きの声を、たくさんいただきました」(綿谷氏)

なかでも注目を集めたのは、リアルなユースケースに即した課題解決型のソリューションだったという。たとえば、法規制対応を支援するために生成AIがユースケースを自動生成するシステムなど、来場者の多くが日頃抱えている課題に対して、「答え合わせ」ができるような展示だ。「実際の業務改善につながるものや、現場の課題解決を提案する展示が多く、とても参考になった」との声も寄せられている。

また、あるクライアントと会場を回っていた際には、「ISEの社員はみなさん生き生きとしていて、楽しそうですね」と声をかけられたという。この“生き生きとした雰囲気”の背景には、ISEの企業文化とコアコンピタンスがある。ISE Technical Conferenceでは、メンバーが自ら手を挙げてテーマを企画し、形にして発表するというスタイルを採用している。そこには、上意下達的な「やらされ感」はない。好奇心と技術への情熱を原動力にした自発的なアウトプットが、新しい技術との出会いや、来場者との有機的なつながりを生み出している。

ホンダとの共創が示す新たな可能性

その象徴的な事例が、ホンダ電子電装品質部会と取り組んだ「DX人材育成共創パッケージ」だ。推進するのはISEの木村亮氏。

本プロジェクトは、「座学→デザインシンキング→システム開発」の3ステップで構成され、非エンジニアの参加者がISEの支援を受けながら、実業務の変革に挑むという画期的な取り組みだ。コンファレンスでは、ITを専門としないホンダのメンバーが、自ら開発したアプリを成果物として展示していた。

プログラム期間は半年〜1年。週1回の定例会をベースに、2チームが各自の課題に取り組んだ。

第1チームは、公道テストルートの自動生成システムを開発。

「私たちは、運転支援機能などの検証のため、公道を走行し品質を確認する部門にいます。従来はGoogleマップを使ってルートを手作業で作っており、1ルートの作成に半日かかっていました」(ホンダ受講者)

搭載機能ごとに最適な検証ルートを組む必要があるなか、作業の自動化は必須課題だった。ISEの支援のもと、本業の合間を縫って開発を進め、過去のルートをデータベース化。検証したい機能を入力すれば、ルートを自動生成する仕組みを完成させた。ITに不慣れな非エンジニアがゼロからこうしたシステムを開発するには年単位の時間がかかってもおかしくないところを、わずか3カ月で完成させたというのは大きな成果と言える。

第2チームは、出荷検査部門の課題に取り組んだ。

「外部診断機で車の状態をチェックし、合否判定をExcelで管理していました。エラーコードは手入力で、ノウハウが属人化し負担も大きかったんです」(ホンダ受講者)

新たに開発したシステムでは、個体番号を入力するだけで、過去データから不合格理由や対策内容を自動で呼び出せるように。類似事例との紐づけも容易になり、データ管理や登録の手間が大幅に削減された。このプロジェクトでは、ISEのエンジニアが随時サポートしつつも、あくまで主役は参加者自身だった。「問題やつまずきにはアドバイスしましたが、基本的にはホンダの皆さん自身がつくり上げたものです」(木村氏)

技術者同士の共創が生む価値とは

綿谷氏は、ホンダとの共創事例のようなプロジェクトを進めるうえで意識している点について、次のように語る。

「私たちは、お客様の工場を見学させていただくなど、クルマづくりのリアルな業務を理解するプロセスを大切にしています。現場を知ったうえでこそ、本当に役立つ支援につなげられると考えているんです」(綿谷氏)

システム構築の現場では、どうしてもIT部門の限られたメンバーとのやりとりが中心になりがちだ。しかしそれだけでは、「本質的な現場の課題は見えてこない」と綿谷氏は指摘する。

「現場で何が起こっているのか、そこで実際に生じている課題を捉えることが重要だと考えています。そのために、今回展示した技術のいくつかを選び、顧客先でデモを行うようにしています。そうすると、普段は会えない現場の方々が、休憩時間などを使って見に来てくださるんです。そこで実際に現場で感じているリアルな課題を聞くことができる。そうした話を直接伺うことで、私たちの解像度も高まり、より良い提案ができるようになります」

ホンダとの事例では、「ISE Tech-Driven Co-Creation Approach」と名付けられた手法が採用され、単なる技術支援を超えた価値創出につながった。今後もこのISEの伴走支援パッケージについて、技術支援の要望があれば一つひとつパッケージ化し、届けていくことも検討しているという。実はこのプロジェクト自体も、元々はホンダ側からの相談をきっかけにスタートしたものだった。

100年に一度大変革と言われている自動車業界。綿谷氏は強い決意を込めて以下のように語る。

「技術者同士、クルマづくりとITの技術者が共創して、一緒に壁を乗り越えていきたいなという想いがあります。”お互いに価値を作っていく”という姿勢が大切なんだと思います。製造業をはじめ、さまざまな業界をITの力で元気にしたいと本気で思っています。お客様の業務を深く理解し、最適なソリューションやアイデアをご提案する。それが、私たちISEの使命です」

「課題解決」から「共創パートナー」へ。ISEが示したこの変化は、日本の製造業が抱える人材不足やDX推進の課題に対する、一つの解答だったように思う。技術者が技術者を育て、現場の課題を共に解決していく。その過程で生まれる「生き生きとした」関係性こそが、真のデジタル変革を実現する鍵となるかもしれない。

IBMの技術者文化と展望「ものづくりを楽しみましょう」

ISE代表取締役社長の内藤拓也氏は、ISEについて穏やかな笑顔でこう語る。

「ISEは社員全員が専門領域を持つ技術者集団なんです。お客様には、ぜひISEを“使い倒して”いただきたいですね」

このコンファレンスが始まったのは2001年。今年で25回目を迎える歴史ある取り組みだ。

「もともとは社内向けのクローズドなイベントでした。普段作っているデモを持ち寄って、技術者同士で交流する“持ち出し”の場だったんです」と内藤氏は振り返る。当初は技術者のためのクローズドな場だったが、回を重ねるごとに徐々に外部にも開かれ、いまではISEという会社を象徴するイベントへと成長した。

「世の中の課題やお客様への貢献につながる技術を生み出せるようにしたい。『これ面白そうだね』と、技術目線で声をかけてもらえるのが一番うれしいんです。技術を楽しみながら、共創できる世界をつくっていきたい」

そう語る内藤氏の言葉からは、現場目線と技術への深い愛情がにじみ出ていた。

AIの次なる未来とは

また、内藤氏は技術の未来について以下のように語る。

「半導体の進化による後押しがありますが、AIやLLMの近年の進化には非常に驚いていますね。そのため、生成AIのトレンドは今後も続くでしょう。この流れの中で、AIエージェント、フィジカルAI*、システムのためのAIなど、常識だった色んなものが塗り替えられていくと思います」(内藤氏)

その先には量子コンピューティングの実用化も見据える。

「5年より先に波が来るかもしれない。当社も生成AI関連のPoCが増えてきており、今後実装も増えてくると思います。開発保守の観点でもAIが活用されてくると思う。量子コンピューターが実用化されれば、膨大な数の演算計算ができることになります。その結果、進まなかったDXも急速に進むでしょうね」(内藤氏)

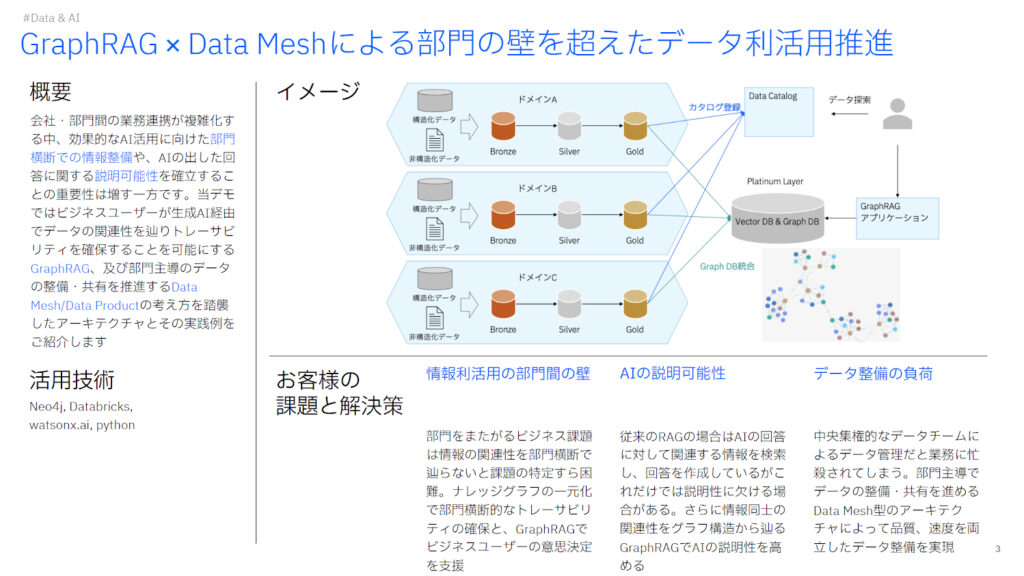

こうした技術の進化を支える展示の中でも、特に「技術の先駆者」としてのISEを象徴していたのが、「GraphRAG*×DataMesh*による部門の壁を超えたデータ利活用推進」だった。細野友基氏が担当したこの展示は、製造業の品質保証シナリオを例に、部門を超えたデータの関係性を可視化できる。

「生産管理部門、品質管理部門、人事のスキル管理まで横断的につながります。例えば『音がうるさい』というクレームから、振動・騒音の品質検査データ、入荷検査、さらに担当者のスキル情報まで関係性をグラフ化して辿れるんです」(細野氏)

AIに活用するデータの説明可能性とトレーサビリティを確保しながら、部門の壁を超えたデータ活用を実現する、まさに次世代のデータ基盤だといえる。

*GraphRAG…データ同士の関係をグラフ構造で整理し、生成AIが文脈を理解して回答できるようにする仕組み。

* Data Mesh…各部門が自律的にデータを管理・提供し、組織全体で分散的にデータ活用を進める考え方。

* フィジカルAI…現実世界のセンサーやロボットと連携し、AIが物理的な環境に働きかける仕組み。

人間同士の関係性を起点に

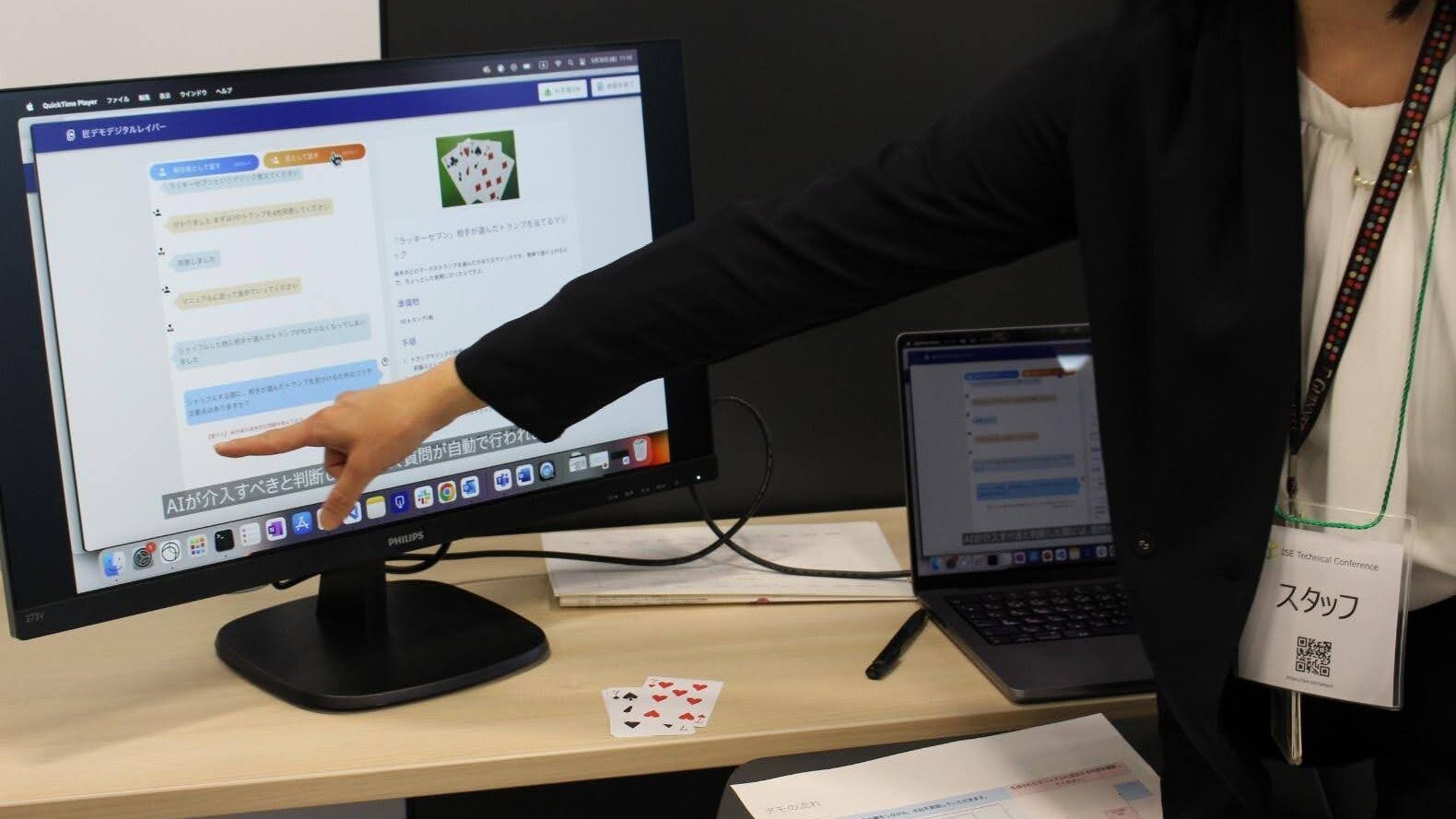

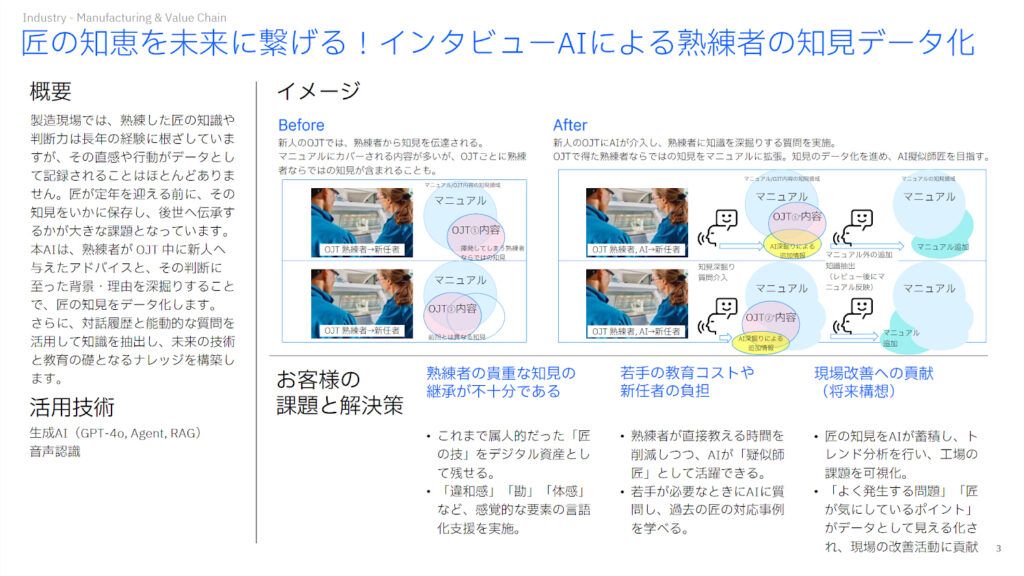

工場などで活用できる、先進事例として注目を集めたのが、「匠の知恵を未来に繋げる!インタビューAIによる熟練者の知見データ化」だ。根本真理子氏が手がけたこのシステムは、製造業が直面する技能継承の課題に正面から取り組む。

「マニュアルを学習済みのAIに、熟練者の暗黙知を上乗せします。音声マイクで熟練者が教える様子を録音し、マニュアルにない技術を学習させるんです」(根本氏)

このシステムには3つのAIが連携する。介入すべきかどうか決めるAI、実際に介入して熟練者への深掘り質問やマニュアル知識で新人を支援する AI、マニュアルその差分を見て上乗せすべき知見を提案するAIだ。これらが連動し、「沈黙が長くなる」「言いよどむ」など、新人が困っていると判断された場合は自動的にAIがサポートする。

受発注の関係からパートナーシップへ

エンジニアを取り巻く環境は、いま大きな転換期を迎えている。

「これまでは“発注側と受注側”という明確な関係が長く続いてきましたが、今後は発注側も内製化を進めていく中で、パートナー企業と“一枚岩”となって課題解決に取り組む必要があると感じています」と、ISE代表取締役社長の内藤拓也氏は語る。

そのヒントは、ISEのパートナー企業・スタンシステム株式会社による展示にも表れていた。同社が開発した「AI/IoT/LoRaWAN*を活用した稲作支援AI/SaaS」は、水田の水管理を完全自動化し、田植えから収穫までの無人稲作を実現するという画期的なソリューションだ。すでに実用化されており、稲作全体の作業負荷を約80%削減するなど、農業DXの具体的な成果として来場者の注目を集めていた。

*LoRaWAN…少ない電力で長距離通信ができるIoT向けの無線通信技術。

ISEはこのような先進技術の実装支援に加え、大手製造業との共創にも積極的に取り組んでいる。その姿勢について、内藤氏はこう語る。

「IBMは外資系の企業ですが、日本IBMには“日本らしさ”があると感じています。それは、契約でドライに進めるのではなく、お客様との信頼関係を大切にし、長く伴走していく姿勢です。製造業の皆さんと共に、モノづくり日本として世界に挑んでいきたいという想いを私たちも強く持っています」

インタビューの締めくくりに、内藤氏に製造業のイノベーターたちに向けて、メッセージをいただいた。

「モノづくりを楽しみましょう! ISEでも、エンジニアが主体的に楽しめるような仕事を、マネジメントの立場からどんどん生み出していきたいと考えています。自分の会社の中だけにとどまらず、外との技術交流を積極的に行っていくことが大事です。同じ“モノづくり仲間”として、一緒に楽しみながら課題に挑んでいきましょう」

技術の祭典が示した共創の未来

ISE Technical Conference 2025は、かつての社内技術発表会の枠を超え、「技術の祭典」へと進化を遂げた。生成AI同士によるラップバトルから、製造業のリアルな課題解決に資する実用的な展示まで——全75のブースには、“楽しむ”ことと“実用化”を両立させる技術者たちの熱量が詰まっていた。

なかでも、ホンダとの共創事例は象徴的だ。技術者が現場の課題をともに見つめ、技術者同士が育て合いながら解決を目指す。そこには、「課題解決」から「共創パートナー」へと進化する、新たな関係性のあり方が垣間見えた。

それは、ISE Technical Conferenceが25年かけて積み上げてきた経験と信頼の先に見えてきた、一つの答えとも言えるだろう。

内藤社長の「モノづくりを楽しみましょう」という言葉に象徴されるように、技術者が自らの好奇心と創造力を原動力に、企業や部門の枠を超えてつながり、共創する。

ISE Technical Conference 2025は、そんな未来への確かな道筋を、熱気とともに示してみせた。