Contents 目次

プロフィール

ヤンマーホールディングス株式会社 取締役 CDO 奥山 博史氏

東京大学大学院修了後、住友商事で化学品マーケティングに従事。コロンビア大学でMBAを取得し、スイスではCFOとして国際経営を経験。2008年からボストン コンサルティング グループにて戦略立案から組織変革、マーケティングまで幅広く企業を支援。2015年よりヤンマーホールディングスで企画・マーケティングを担い、2019年ヤンマー建機社長に就任。現在はヤンマーホールディングス取締役CDOとしてデジタル化を通じた新たな価値創出を推進している。

社会課題を事業機会に変える

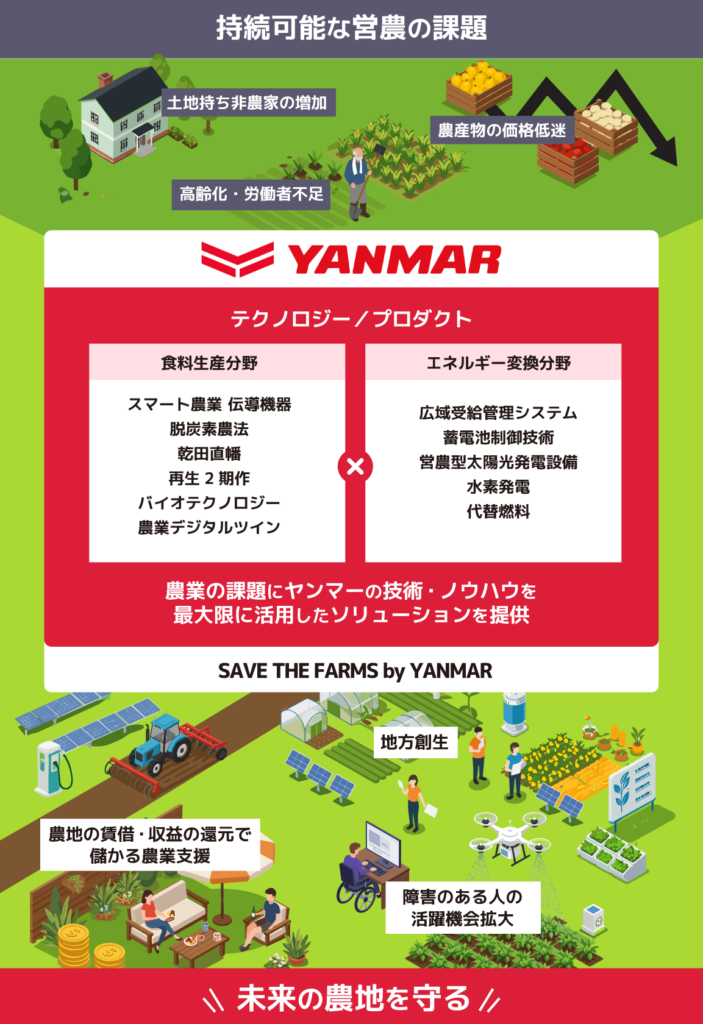

2025年6月、ヤンマーホールディングスが発表したプロジェクト「SAVE THE FARMS by YANMAR」は、単なる農業の効率化や収穫サイクルの短縮を目指すものではない。食×再生可能エネルギー×環境再生×農福連携という4つの要素を統合し、地域が直面する構造的課題に包括的にアプローチする挑戦的な取り組みだ。

1912年の創業以来、ヤンマーは優れたディーゼルエンジン製造を基盤にさまざまな産業機械の製造へと事業領域を拡大してきた。現在は、アグリ事業、マリンプレジャー事業、エネルギーシステム事業、建設機械事業などを展開し「A SUSTAINABLE FUTURE ーテクノロジーで、新しい豊かさへ。ー」をブランドステートメントに、「食」と「エネルギー変換」――ますます重要性を増す領域で価値提供を続けている。

同社が、ここまで大規模なプロジェクトに踏み切った背景には、日本農業の深刻な現実がある。日本の農業は、国際的な価格競争など収益的な課題に加えて、農家の高齢化に伴う担い手不足、耕作放棄地の増加により農地面積が急速に減少している。特に中山間地といわれる平地以外の地域では、生産性の制約から離農する人が後を絶たない。

さらに深刻なのは地球温暖化への影響だ。奥山氏はこう指摘する。

「昨今の地球温暖化という視点から見ても、農業はメタンガスや二酸化炭素など、温室効果ガスの排出においてかなりの比率を占めています。特にメタンガス発生については、牛のゲップがよく話題になりますが、実は日本では水田から出るメタンガスの方が多く、温暖化対策として改善余地があります」

こうした複合的な課題に対し、ヤンマーは長年蓄積してきた技術を統合する戦略を選択した。プロジェクトでは、農業で新たな収益性を生む営農型太陽光発電を組み合わせ、新たな農業モデルの開発を進める。農地の上空に太陽光電池を設置し、営農を継続しながら発電を行う取り組みだ。 作物の販売収入に加え、発電した電気による売電収入が見込まれる。環境再生型農業の確立では、農業におけるカーボンクレジットの創出や土壌中の微生物の働きを最大限に活用するバイオスティミュラント*など、これまで個々に研究していた技術を組み合わせることで、温暖化ガス抑制と栄養価向上を同時実現を目指す。

さらに、米原市・滋賀県・ヤンマーホールディングスが進める「ECO VILLAGE構想」の先行事例を応用し、農家営農型モデルだけでなく自社営農型モデルも構築。ヤンマー自身が農業の主体となり、環境技術を活かした新しい農業のやり方を実証するモデルだ。両方を並行して進めることで、地域の農家と農地所有者、さらに将来の就農者にまでメリットを広げ、地域再生・地方創生に寄与することを目指している。

*微生物の働きを活用した植物活性資材

横断的立場だからこそ見えた再生可能農業の可能性

なぜCDOの奥山氏がこのプロジェクトを牽引することになったのか。

奥山氏は、ヤンマーグループ全体のデジタル化を通じてお客様に新たな価値を提供することを使命に、各事業部との議論を重ねてきた。その過程で、同社には多様なアイデアやテクノロジーが存在している一方で、事業部ごとに縦割りで運営されており、サイロ化している現状にも気づいたという。

「全部まとめて複合的にやった方が世の中の課題に応えられる。CDOという横断的な立場にいるからこそ、各事業部の強みや研究成果を結びつけられる可能性が見えました」と奥山氏は振り返る。

ヤンマーの独自技術開発は多岐にわたる。例えば、2019年から開始したもみ殻ガス化発電システムの実証試験では、発電よりもバイオ炭そのものの価値に着目して方向転換した経緯がある。現在は発がん性物質が発生しない独自の焼却炉を開発し、安心して使えるバイオ炭を製造している。この炭を土中に埋めることで、腐敗してメタンガスを発生させていた有機物が炭素として土中に固定される。また、多孔質構造により微生物の住処として機能し、微生物の活性化により農作物にもプラスの影響を与えるという。

同社は倉敷にバイオ分野に特化した研究所を設けており、土壌改良などの技術開発の基盤となっている。「一般的には農業機械メーカーというイメージを持たれがちですが、実はバイオ領域まで踏み込んで研究開発を進めています」と奥山氏は説明する。

農業機械やエネルギー機器などのハード分野で培ってきた技術やノウハウにバイオテクノロジーを融合させ、資源循環型の食料生産の実現に向けたさまざまなソリューション開発を加速させる拠点

もちろんデジタル戦略としての狙いもある。

環境再生型農業にはさまざまな手法があるものの、条件ごとの効果や温室効果ガス削減量、収穫量や栄養価への影響などを体系的にデータで検証した例はほとんどない。奥山氏は、データを活用して農業の「デジタルツインモデル」を構築し、最適化を図ることを目標に掲げている。

この構想を実現するため、ヤンマーは自社で農場を運営する道を選んだ。

「実証実験には比較が不可欠なんです。例えばバイオスティミュラントを使う場合と使わない場合の差を検証する、といった取り組みですね。ただ、農家さんにお願いすると、もし失敗したときに1年分の努力が無駄になり、大きな負担をかけてしまう。だからこそ私たち自身で農業をやり、自分たちでリスクを負う。失敗を恐れずに柔軟なトライアンドエラーを重ねられる環境が必要でした」(奥山氏)

AIで分析・学習するには大量のデータが必要だが、農業では自動車のように「何千万台・何億台」という規模のデータは取れない。少ないデータからいかに良いモデルをつくるかも重要なポイントだと言う。

将来的には、デジタルツインを活用して多様なパラメータをシミュレーションし、経験のない人でも最適な農業が実践できる世界を目指す。栽培から販売まで一貫して手がけることで、データ収集から技術改良、価値の還元までを有機的につなげる仕組みを実現しようとしている。

ビジョンへの共感が横断的組織を機能させた

「SAVE THE FARMS by YANMAR」は、CDOとして横断的に全社的な視点から事業を捉えたからこそ、事業部単位では生まれにくい発想が結実したDXの好例と言える。しかし、各事業部の技術を統合することは決して容易ではなかったと奥山氏は語る。「事業部ごとに任せておくと、どうしてもサイロ化してしまいます。そこをあえてエネルギーをかけてまとめたことが、一つのブレークスルーだったと思います」

イノベーションの種を結びつける共創推進室の旗振りの下、1年以上にわたり下準備を進めた。異なる事業部の人材を集めて合宿やワークショップを開催し、これまで交流のなかった人材同士の対話を促すことで、新たな発想が生まれる土壌づくりに取り組んだ。プロジェクトの意義を丁寧に伝えつつ、技術をどう結びつけるか、全体像をどう描くかを一緒に議論するスタイルを取った。

プロジェクトメンバーはさまざまな部署から約30名が集まる。中核を担うのは、農業のやり方を研究し、現場を熟知しているアグリ事業の人材だ。日々農家と向き合い課題を直視してきたからこそ、環境再生型農業の実証や確立に強い意欲を持つメンバーが揃っている。

興味深いのは、プロジェクトメンバーの他に、正式に発令されていない有志の協力者が多数いる点だ。

「トップダウンだけでは限界があります。会社の方針やKPIに縛られると、各事業部は自身の目標に直接関係のないことには動きづらいのが実情です。しかし、一人ひとりに話を聞くと『実はこんな挑戦をしたい』という声が出てくる。そうした思いを持つ人たちを横のつながりで集めた結果、ビジョンに共感する前向きな人材が自然に集まりました」(奥山氏)

外部との連携においても、これまで関係性を築いてきたパートナーとの協働が重要な役割を果たしている。農家からの反響は予想以上に好意的だったそうだ。高齢化により農地を守りたいが自分ではできないと「ヤンマーさん、ぜひうちにも来てやってください」という声が多く寄せられている。

こうしたビジョンへの共感を核として、プロジェクト発表後はさらに輪が広がっている。「私たちもこういう貢献ができるのではないか」といった民間企業からのアプローチや、自治体からの問い合わせも相次ぎ、社内でも「ぜひ参画したい」という声が寄せられるなど、社内外双方で好循環が生まれている。「出来るだけ多くのパートナーの皆さまに共感を輪を広げ、皆でエコシステムを構築していきたい」(奥山氏)

2030年1,000haの目標と未来展開

プロジェクトは2030年度に全国1,000haという大きな目標を掲げている。ただ、農家の発掘や農地所有者との調整、行政手続きなど、多くの時間と労力を要するプロセスが伴う。奥山氏は現実的な視点から、現時点の目標を「少しストレッチしたターゲット」と位置づけつつ、システムが確立した後の加速的な展開に期待を寄せる。

一方で、同氏が重視するのは数値目標以上に『定性的な成果』である。環境再生型農業の効果を実証し、未来に向けた現実的な農業モデルの確立を目指す。高品質・高栄養価の作物に付加価値を持たせ、それを販売価格に反映できれば、農家の収益向上にも直結する。同社は数年内に電動農機の発売を予定している。農場で発電した電力で機械を動かし、エネルギーがそこで完結する「完全循環型農業」の実現を構想する。

さらに将来的には、農業アカデミーなど教育機関と連携し、新規就農者を組織的に受け入れるプラットフォームの構築も検討している。現在も、滋賀県栗東市では特例子会社ヤンマーシンビオシスが障害者雇用による農業を展開しており、今後はメンタルヘルス回復や週末農業など、ウェルビーイングを支える場としての活用も展望する。多面的な取り組みを通じ、ヤンマーが描く将来像は包括的な社会課題解決モデルへとつながっていく。

一方で、組織体制の課題について奥山氏は率直に語る。

「これが事業化した際に、グループ会社が自分たちの事業ドメインだけを見ていては、農家の方にとって不便になります。エネルギーは発電だけ、アグリでは太陽光発電は関係ない、など――そうした縦割りにならないよう、連携体制の構築が今後の課題です」

国内での手応えを踏まえ、グローバル展開も視野に入れる。海外でも農地の減少や高齢化、後継者不足といった課題は共通しており、アグリ事業部門を活用すれば現地の実態を把握しながら展開できる。

同社がこのプロジェクトを推進できる独自性について、奥山氏はこう強調する。

「このプロジェクトは、もともと複数の事業や研究所が個別に進めていた取り組みを束ねて複合的に取り組むことで、世の中の課題に包括的に応えられるのではないか――そんな発想から始まりました。ただ、この考え方自体は決して新しいものではなく、ヤンマーのDNAに根付いているものです。ヤンマーは創業113年を迎えますが、私たちはずっと『自然と人の両方のサステナビリティを両立させる』ことを強く掲げてきました。自然環境を守るために人が犠牲になって不便な生活に戻るのではなく、自然のサステナビリティを保ちながら、人も新しい豊かさを享受して幸せに暮らせるようにする。その一見トレードオフに見えるギャップを、テクノロジーで埋めていくことが私たちの使命です。このプロジェクトは、まさにそれを体現していると考えています」

ヤンマーの取り組みは、単なる技術統合を超えた社会課題解決型の事業モデルとして注目されている。CDOがデジタル戦略と横断的な視点から牽引するこの包括的アプローチは、製造業が従来の製品販売から脱却し、社会課題を起点とした価値創造へと転換する先進事例といえるだろう。