Contents 目次

プロフィール

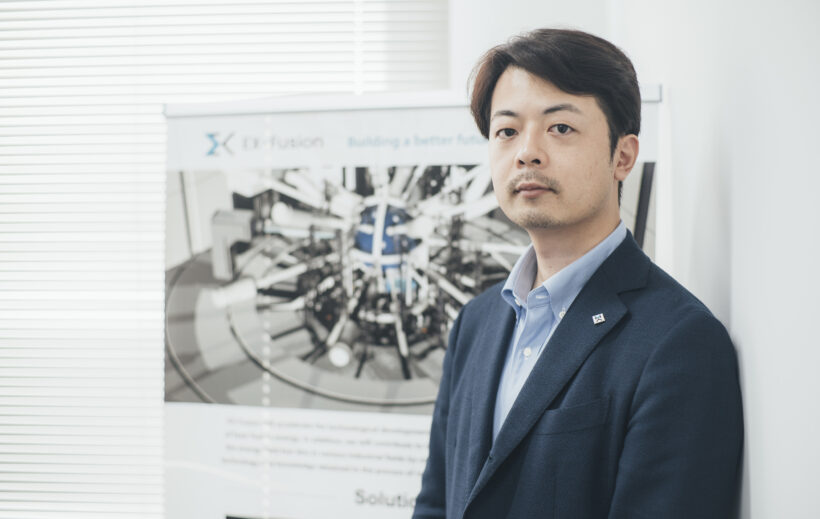

株式会社インゲージ 代表取締役社長 和田 哲也

ソフトウェア開発者としてキャリアをスタートし、大手IT企業2社にて21年間勤務。開発プロジェクトリーダーや開発部長を歴任し、米国IT企業の取締役として約10年間アメリカで事業に携わる。帰国後はITベンチャーに参画し、日本発・米国向けのBtoBクラウドサービスの成功に貢献。2014年1月に株式会社インゲージを設立し、代表取締役社長に就任。メール・チャット・電話・LINE・Instagramなど複数チャネルを一元管理するクラウドサービス『Re:lation』を開発・提供している。「Make IT Easy」を掲げ、現場に向き合うプロダクトづくりと事業成長を牽引している。

マルチチャネル時代の問い合わせ対応を一元化

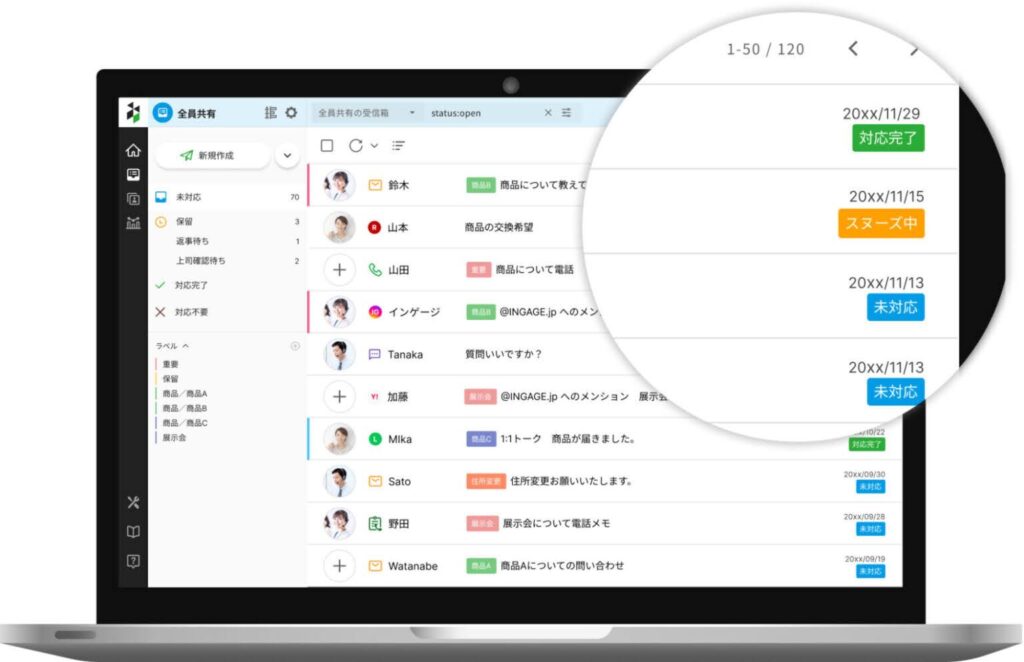

株式会社インゲージが提供する『Re:lation』は、企業の問い合わせ対応を根本から変革するクラウドサービスだ。メール、チャット、電話、LINE、Instagramなど10種類以上のコミュニケーションチャネルを一つの画面で管理できる点が最大の特徴となっている。

「問い合わせ対応は、ネット時代の接客です」と和田氏は強調する。

「リアル店舗での接客がいい加減でいいなんて誰も思わないですよね。でも、ネットの問い合わせ対応となると、窓口を隠したがる企業も少なくありません。本来は窓口が広ければ広いほど、お客様との接点が増えるはずなのに」

『Re:lation』の強みは、単なるマルチチャネル対応にとどまらない。チームで情報を共有し、担当者が変わっても過去のやり取りをすべて把握できる仕組みを実現している。メールソフトに似た画面設計ながら、そのインボックスにはLINEなど対応するコミュニケーションが一元管理される。チーム全員がアクセスでき、案件ごとに担当者を設定可能だ。社内コメント機能により、顧客には見えない形で相談や引き継ぎもスムーズに行える。

「製造業のお客様が増えてきたのは、ここ2、3年の話です」と和田氏は振り返る。「製造業では一つのミスが大きなビジネスの致命傷になりかねません。SKU(在庫管理単位)が膨大で、似たような製品でも型番が異なる。そうした環境で、過去のやり取りを瞬時に確認でき、担当者の不在や変わった場合でも引き継ぎ漏れなし・ミスなしで対応できる。チームで対応できる点を評価いただいています」

実際、大手製造業での導入も進んでいる。コロナ禍でリモートワークが広がる中、クラウド電話機能により在宅でも会社の電話番号で発着信できる点も、製造業の働き方改革に貢献した。現在、6,000社以上の企業が利用し、その約半数がBtoB企業となっている。

アメリカでの原体験が起業の原点に

和田氏がコミュニケーションの課題に着目したきっかけは、2002年頃のアメリカ駐在時代にさかのぼる。当時、Amazonはまだ「ネットの本屋さん」という認識が一般的だったが、急成長の過程で興味深い現象に遭遇した。

「サンクスギビングからクリスマスにかけて、アメリカは一年で最大の商戦期を迎えます。その時期にAmazonで買い物をしたら、いつもなら1週間で届く商品が全然届かない。発送通知は来るのに、実際には発送されていなかったのです」

問い合わせをしても返信が遅れたり、二重返信が来たり、担当者が変わるとまた最初から説明し直さなければならない。和田氏は、この問題の本質を見抜いた。

「Amazonの中の人たちも真面目に仕事をしているはずです。問題は、メールという1対1のコミュニケーションツールを、無理やりビジネスで使っていることにありました。そのためグループで対応する際、どうしても対応漏れや二重返信が起こってしまう。お客様が何千、何万人いても、ひとり一人のお客様にとっては自分だけにきちんと向き合ってほしい。このギャップをITの力で解決すべきだと感じました」

その後、大手IT企業2社で計21年間勤務し、ソフトウェア開発者から開発部長、米国子会社の取締役まで経験した和田氏は、2014年にインゲージを創業する。

「起業したいから起業したわけではありません。我々だからこそやるべきことがあり、結論として起業するしかなかった」と和田氏。「日本の企業が世界で影響力を発揮するには、ITツールの強さが不可欠です。アメリカでは、ITツールは機能が揃っているのは当たり前で、いかに使いやすいかで優劣が決まっていました」

同社が掲げるビジョン「Make IT Easy」には、わかりやすい、楽しい、使ってよかったと思えるITツールを提供するという強い思いが込められている。創業から最初の3年間は苦戦が続いたが、徐々に認知が広がり、現在では新規顧客の獲得が継続的に拡大し、着実に成長を続けている。

AIで実現する「コミュニケーション資産」の活用と製造業の未来

2025年10月、インゲージは新構想「コムアセット」を発表した。これは、企業に蓄積されたコミュニケーションデータを「資産」として活用する画期的な取り組みだ。

「これまでコミュニケーションは使い捨てられてきました」と和田氏は指摘する。「日々のやり取りは企業にとって貴重な知識の泉です。『コムアセット』は、そこから的確に情報を取り出し、AIの力で活用可能にします。『Re:lation』で積み上げてきたノウハウをベースに、AIでやり取りを一元管理してしまおうという発想です」

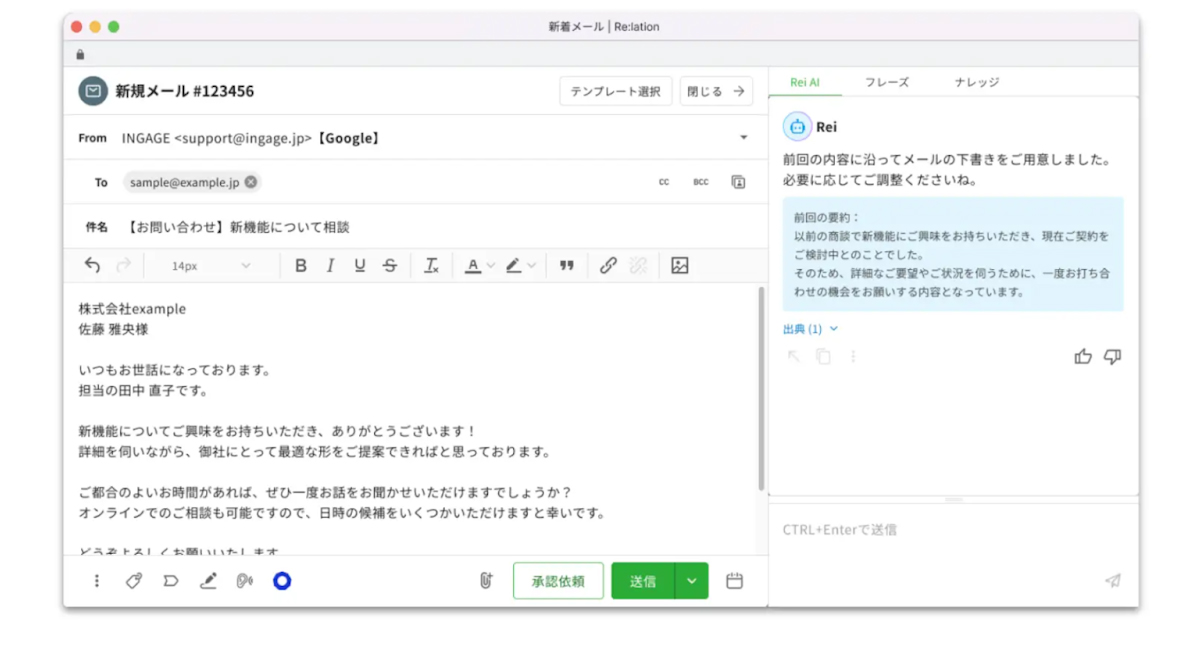

具体的には、過去のやり取りや連携システムの情報を基に、問い合わせへの返信を自動で下書き作成する機能や、FAQ(よくある質問)を自動生成・更新する機能などを搭載。AIエージェントがチャットでの自動応答も行えるようになる。

製造業への応用可能性は特に大きい。受発注管理において、「前回のオーダーを少し変更したい」といった要望に対し、過去の履歴から瞬時に該当情報を引き出せる。80以上の外部システムとの連携により、受発注システムとも簡単に連動可能だ。

「製造業の方々は本当に真摯にビジネスに取り組まれています。でも、本業に注力したくても、なかなかそうできない理由がある。顧客対応はその一つです」と和田氏は製造業の課題を分析する。「発注ミスや取り違えをなくし、膨大な数の取引先と向き合った対応を実現する。それが我々のミッションです」

さらに、製造業のサプライチェーン全体を見据えた展開も視野に入れている。部品メーカーから最終製品メーカーまで、複雑な取引関係の中で発生するコミュニケーションを効率化し、ミスを防ぐ。これにより、製造業全体の生産性向上に貢献できると考えている。

「本業に注力できるということは、別の言葉で言えば、ITツールに振り回されないということです」と和田氏は強調する。「生成AIは強力ですが、使いこなすのは簡単ではありません。そこを簡単にすることこそ、我々がやるべきことだと考えています」

また、和田氏は製造業特有のニーズにも言及する。「製造業では、1分1秒を争う形で仕事をされている企業様も多い。『Re:lation』なら、誰が何をしているのかリアルタイムで把握できます。この前のオーダーと言われても、すぐに該当の情報を探し出せる。間違いなく、人が変わってもきちんと漏れなく対応ができる」

生成AIの進化により、ビジネスの現場はこれまでとは異なる段階に入ろうとしている。業務に自然に溶け込むAIこそ、これからの競争力になる――和田氏の視線はその先を見据えていた。

「誠心誠意」「本質追求」「想像凌駕」が生み出すイノベーション

インゲージの企業文化を支えるのは、3つのバリューだ。「誠心誠意」「本質追求」「想像凌駕」――これらの言葉には、和田氏の経営哲学が凝縮されている。

「人間は本来、楽をしたい生き物だと思います。でも、仕事では真面目にやらなければならない。だからこそ『誠心誠意』を掲げています」と和田氏は説明する。「企業様の大切なデータを預かる立場として、創業3年目にはISO27001(情報セキュリティマネジメントの国際規格)も取得しました。信頼性を対外的に示すことも重要です」

「本質追求」については、こう語る。「忙しくなればなるほど、なぜこの仕事をしているのかがわからなくなってきます。でも、すべての仕事には必ず理由がある。その『なぜ』を常に意識することが大切です」

そして「想像凌駕」は、スタートアップ企業としての矜持を表している。「既存のビジネスがないゼロから始めるのがベンチャーです。世の中に存在しなくて、しかも求められているものを提供する。想像の先を形にしていかなければなりません」

「ひとり一人に向き合うを形にする」――これが同社のミッションだ。企業のビジネスが広がれば顧客は増えるが、顧客ひとり一人から見れば、自分にきちんと向き合ってほしいという思いは変わらない。このギャップをITの力で解決し、企業と顧客の良好な関係構築を支援する。

今後の展望について、和田氏は力を込める。「製造業をはじめ、日本の企業がもっと本業に注力できる環境を作りたい。コミュニケーションという、これまで見過ごされがちだった領域から、日本企業の競争力強化に貢献していきます」

問い合わせ対応は単なるコストセンターではない。それは顧客との重要な接点であり、ビジネスチャンスを生み出す場でもある。インゲージが描く「コミュニケーションの資産化」の未来は、製造業DXの新たな可能性を示している。デジタル化が進む製造業において、顧客とのコミュニケーションを競争優位の源泉に変える――コミュニケーションDXの進化は、ここからが本番だ。

J-Startup KANSAIについて

経済産業省の「J-Startup」プログラムの地域展開として、令和2年9月に「J-Startup KANSAI」が開始されました。関西から世界へはばたく有望なスタートアップを選定し、内閣府のスタートアップ・エコシステム拠点形成事業と連動しながら、公的機関と民間企業が一体となって集中的な支援を行う取り組みです。現在までに75社が選定されており、近畿経済産業局を中心に、地域ぐるみで起業家を応援・支援する仕組みを構築。地域が起業家を生み育てる好循環(=「エコシステム」)の強化を目指しています。

PEAKS MEDIAでは、この「J-Startup KANSAI」の趣旨に共感し、関西発のイノベーションを可視化し、製造業をはじめとする産業界との新たな共創を生み出すことを目的に「J-Startup KANSAI特集」を開設しました。選定スタートアップの皆様へのインタビューを通じて、テクノロジーの可能性や事業への想いを発信し、社会実装や産業連携のヒントを広く共有することで、関西発のスタートアップ・エコシステムの発展をメディアの立場から後押ししています。

COMMENT

J-Startup KANSAI特集では、選定企業の皆様への有識者か技術展開の可能性や社会実装や連携のヒントを募集・掲載しています。

PEAKS COMMENT

DXコンサルタント focit 林大介

インゲージさんの取り組みは、「コミュニケーションをテクノロジーで再構築する」だけでなく、企業が持つデータの価値を見直すという意味でも示唆に富んでいます。

多くの企業が今、データの活用こそが競争力の鍵になると気づき始めていますが、インゲージさんはその中でも“自社のコミュニケーション情報”をアセットとして捉えた点が秀逸です。

問い合わせやメールの一つひとつを「蓄積すべき知」と見なし、AIの力で整理・活用する発想は、まさにこれからのDXの本流を示していると感じます。

さらに印象的なのは、コミュニケーションそのものを日本企業の強みに変えようとしている点です。

特に関西の人々は、人との距離感の取り方や対話のセンスに長けています。

その文化的な強みを、AIやクラウドと融合させて“信頼のかたち”として再構築していく姿勢は、本当に素晴らしい。それは単なる効率化ではなく、「本質追究」の精神そのものです。

関西から生まれたこの人間中心のイノベーションが、企業と顧客の信頼をもう一度結び直し、日本の競争力を再び輝かせていくと強く感じています。