Contents 目次

プロフィール

近畿経済産業局 地域経済部 地域連携推進課 総括係長 / 京都橘大学 客員研究員

津田 哲史

経済産業局で中小企業金融や企業立地、設備投資税制に携わったのち、大阪府八尾市へ出向し、「みせるばやお」の立ち上げに参画。現在は近畿一円の「地域一体型オープンファクトリー」のネットワーク構築や、2025年大阪・関西万博に向けた中小企業支援を推進。地域資源を可視化し、人をつなぎ、機運を生み出す“つなぎ手”として、幅広いプロジェクトを牽引する。

地域が抱える共通課題とオープンファクトリーという処方箋

2025年9月18日、大阪南港のATCホールに全国から約150名が集まった。近畿経済産業局が主催する「Local X STAGE 2025」。地域のものづくりコミュニティと大企業を結びつける実験的イベントだ。

登壇した9つの「コミュニティ型産業集積」が語る地域の課題は、驚くほど共通していた。福井県のRENEW新山直広氏は「バブル以降、売り上げが3分の1程度まで落ち込み、街の人たちのテンションも下がっていた」と振り返る。瀬戸内ファクトリービューの小谷直正氏は「広島県の人口流出が4年連続全国最多」という深刻な状況を指摘。大阪FactorISMの松尾泰貴氏は「子供たちは八尾を『ものづくりの町』と答えるが、実際は何を作っているか知らない」という世代間の断絶を訴えた。

これらの地域が選んだ解決策が「オープンファクトリー」だ。オープンファクトリーとは、普段は閉ざされている工場や工房を一般に開放し、ものづくりの現場を直接見学・体験してもらう取り組みを指す。単なる工場見学ではなく、職人との対話やワークショップを通じて、ものづくりの背景にある技術や想い、地域の文化を伝える点が特徴だ。

その成果は数字にも表れている。RENEWでは10年間で来場者28万5000人、移住者130人超を記録。そのうち68人が移住をきっかけに地域の企業で働いている。ひつじサミット尾州は5年間で延べ6万人以上が参加し、作り手同士の新たな連携から、DX推進や新卒採用の共同化まで発展。燕三条こうばの窓口では、参加企業が125社に拡大し、ビジネスマッチングだけで3億円以上の売上貢献を生み出している。

見せ場から始まった地域変革の10年

この動きを国として体系的に支援してきたのが、経済産業省近畿経済産業局地域経済部の津田哲史氏だ。2008年に入省した津田氏は、オープンファクトリーの黎明期から現場に関わってきた。

そのはじまりは、大阪・八尾市へ出向した際に「みせるばやお」を立ち上げたことだと言う。「きっかけは2017年に訪れた燕三条での視察でした。工場が驚くほどかっこよくて、現場で働く若い人たちが本当に楽しそうだった」と津田氏は振り返る。しかし八尾に戻ると、同じ製造業の町であるにもかかわらず、若手の姿が見られなかった。

津田氏は、共に燕三条を視察したFactorISMの松尾氏(当時、八尾市職員)と八尾でも同様の取り組みができないかと企業に持ちかけた。しかし反応は冷ややかだった。「『町工場なんか見ても危ないし汚いし面白くない。何がしたいんだ』と言われました。でも対話を続ける中で、『地域の人たちに自分たちの仕事を伝える機会はあまりなかったかもしれない』という声も出るようになりました」

転機となったのは、八尾の西武百貨店撤退で生まれた空きスペースの活用だった。

「工場に直接見に来てもらうのは困るけど、別の場所で見せるなら大丈夫じゃないかと言うことになり、35社が参加して『みせるばやお』がスタートしました」

166坪のスペースでものづくりワークショップを展開し、職業体験型イベントを1年間かけて実施したところ、手応えはすぐに現れた。「子供たちは素直に『すごい!』『かっこいい!』と反応してくれる。企業の方々も『意外と自分たちって子供に受けるんだ』と実感し始めた。その実感が『工場も見せていいかな』という変化に繋がり、2020年のFactorISM立ち上げに発展していった」

現場で津田氏が感じたのは、地域企業同士の“見えない距離感”だ。経営者同士は顔なじみで、互いの趣味や人柄はよく知っている一方で、お互いの技術や設備についてはほとんど知られていなかった。背景には、バブル期まで続いた「独自の営業をせずとも仕事が回る構造」がある。技術や取引先を見せないことが文化であり美徳とされた時代だ。

しかし「みせるばやお」を通じて状況は変わった。『その機械あるの?』『長野に出してた仕事、地元で頼めたんだ』などといった発見が次々に起こり、特に次世代の経営者には衝撃だったという。

津田氏はこの変化を「大人達がもう一度文化祭をやる感じ」と表現する。

「学校生活を振り返ると、勉強や部活よりも体育祭や文化祭の記憶が強く残っていたりしますよね。そこでの繋がりがお互いの人となりを新たに知る機会になって、友人が増えたり恋愛が生まれたり。オープンファクトリーもそれに近いと思うんです。業績に直結するわけじゃないけど、仲間ができたり、新しい発想が生まれたり、熱量を共有できる場です。本業以外で真剣に楽しむことで、巡り巡ってイノベーティブな動きに繋がっています」

その熱は本業にも波及し始めている。工場を開くことで、これまで接点のなかった人との交流や小さな成功体験が積み重なり、自分たちの仕事への誇りを再確認するきっかけになっているのだ。

こうした熱量は来場者にも伝播していく。「楽しそうに働く大人」の姿は、訪れた人を強く惹きつけ、採用や移住にも結びつき始めている。オープンファクトリーをきっかけに百人単位で移住者が生まれた地域もある。

FactorISMの松尾泰貴氏は、イベント当日のプレゼンテーションで「1人の溶接工の募集に300人の応募があった」と語り、こうした“真剣に楽しめる場”が持つ力を印象づけた

目的型からコミュニティ型へ―イノベーション創出の新理論

オープンファクトリーをきっかけに企業文化の変化やブランドの再構築、人材採用、共創の動きが生まれていた。「これは十分に産業政策として機能する」と津田氏は確信する。

2019年に近畿経済産業局に戻った津田氏は、全国のオープンファクトリーをネットワーキングする事業に着手した。まず取り組んだのは、概念の整理だった。

「2015年に関東経済産業局がオープンファクトリーのガイドブックを作っていたんですが、担当者が変わると事業が途切れてしまっていた。役所あるあるです(笑)。でも問題はそれだけじゃなかった。「工場見学」って言うと『それは文科省の仕事では?』『採用なら厚労省では?』『地域活性化なら総務省では?』と見に行く側を主語にすると、経産省が取り扱う産業政策の領域から外れてしまう」

そこで津田氏は新たな定義を提唱した。「工場見学は『見る側』が主語、オープンファクトリーは『見せる側』が主語。経産省が支援すべきは、企業の変革を促す仕組みづくり。だから見せる側の変革に注目するオープンファクトリーこそ、我々の仕事として体系化を進めました」

津田氏は、イノベーション創出の方法論が根本的に変化していることを指摘する。「従来の産業支援は『する→なる』という順番でした。まず何かを成し遂げる目的を設定し、予算をつけ、人を集めて、仲良くなってもらって結果を出す、コンソーシアム型ですね。でも今、地方でイノベーションを起こしている事例の多くは『いる→なる→する』の順番で動いているコミュニティ型です」

この違いについて、津田氏は詳しく説明する。「居心地のいいメンバーがまず『いる』。そのメンバーが仲良く『なる』ことで、『これできるんじゃない?』と何かを『する』ことで成果が生まれる。成果が生まれるとさらに仲良く『なる』。そしてその動きに新しい仲間が増えることで『いる』メンバーが増えて、また仲良く『なり』、もっといろんなことを『する』ことができるようになる。この好循環が続いていく」

コンソーシアム型とコミュニティ型の違いは、集まる人材にも表れる。「目的がはっきりしたコンソーシアムには即戦力の同質的な人材が集まりやすい。でもVUCA時代と言われる不確実性の高い現代では、同質的な集団は想定外の横風に弱い。一方、理念に共感して集まるコミュニティは多様な人材が集まり、予測不可能な変化にも対応できる」

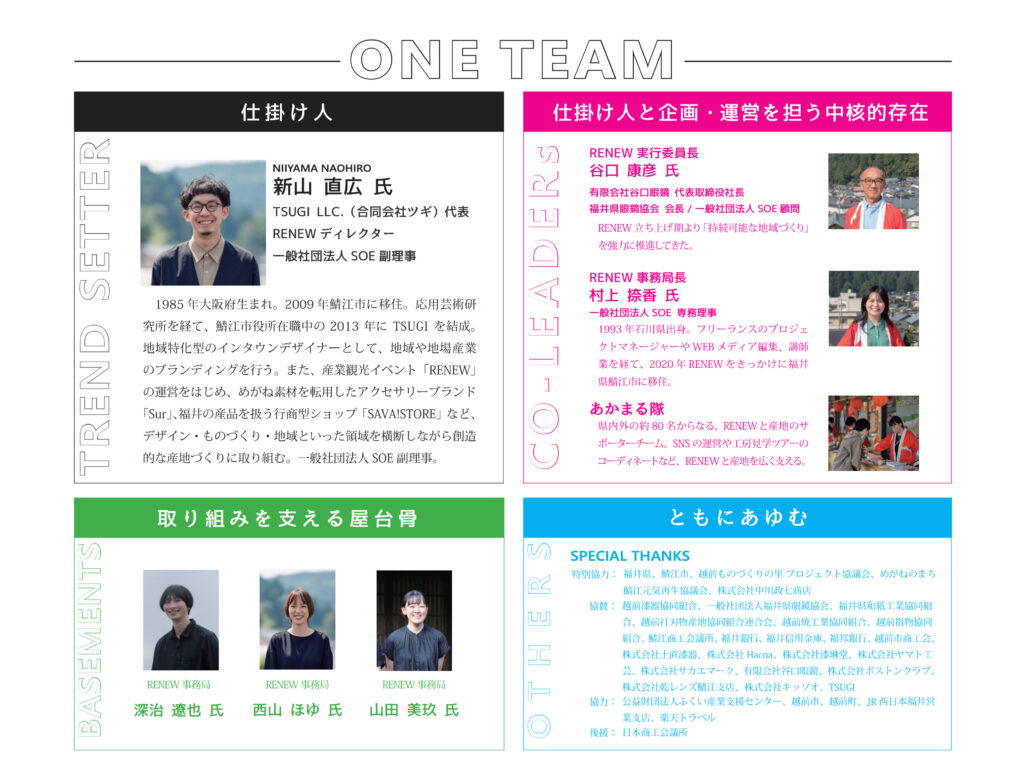

そして、成功するコミュニティには共通する4つの要素があると津田氏は分析する。「仕掛け人、コ・リーダーズ、ベースメント、サポーターズの4象限です。クリエイティブな仕掛け人だけでは続かない。一緒に動いてくれるリーダーたち、事務局機能を担うベースメント、そして地域の重鎮を説得できるサポーターズ。この4つが揃って初めて持続可能になる」

この理論は、福井県のRENEWから学んだという。「RENEWの新山さんが『生み出す人、整える人、支える人』という表現をしていて、それを役所的に4象限に整理しました。彼らの場合、新山さんが仕掛け人、地元の経営者達がコ・リーダーズ、地域おこし協力隊がベースメント、そして様々な支援機関がサポーターズとして機能している」

フォーラムからLocal X STAGEへ―支援の仕組みを進化させる

津田氏は2019年8月から「オープンファクトリーフォーラム」を開始し、これまでに38回開催してきた。各地のキーパーソンが登壇し、成功事例や課題を共有する場だ。また、関西だけでなく、東北・北陸・四国・九州など他の経済産業局においても「オープンファクトリーフォーラム」が開催されてきた。

「フォーラムの特徴は、登壇者が『身近なヒーロー・ヒロイン』だということ。全国的に著名なビジネスパーソンが登壇すると『彼らは特殊だから』となるけど、同じような環境の人が成功事例を語ると『もしかしたら、自分でもできるんじゃない?』と思える」

実際、フォーラムを通じてオープンファクトリーは急速に拡大した。「2019年には全国で30カ所程度だったのが、今では60カ所以上。特に関西での増加が顕著です。万博を見据えて、オープンファクトリー自体をパビリオン化しようという動きが大きな潮流になっていたと思います」

しかし、津田氏は役所の支援の限界も認識していた。「役所の予算は前年度に設定するので、予測不可能な社会変化に適宜対応する(やりたいこと、やるべきことが適宜変化する)コミュニティ支援には向かない。今年は『人材支援が欲しい』と言われて予算を用意しても、翌年には『今はGX(グリーントランスフォーメーション)の方が重要です』と別の施策を求められる。コミュニティの言い分も、役所の制度も、どちらも正しい。でも仕組みが合わない」

そこで生まれたのがLocal X STAGEという新しい枠組みだ。「大企業も地域貢献やCSRが求められているけど、何をすべきか悩んでいる。一方、コミュニティはその時々で必要な支援(組みたい相手)が変わる。だったら両者が直接出会える場を作ればいい」

2024年に実験的に開催した第1回では、6つのコミュニティと10の大企業をマッチング。「大企業のオウンドメディアが取材したり、三菱UFJフィナンシャルグループ傘下の一般社団法人関西イノベーションセンター(MUIC Kansai)の支援をきっかけに『KOGEI COMMONS』プロジェクトが新たに誕生したりと、具体的な成果が生まれました」

重要なのは、企業賞が資金提供ではなく「今後のコミュニケーション機会の創出」を約束する点だ。「お金を出すと言った瞬間、『この会社は100万、あの会社は50万』みたいな話になって、本質的な成果に結びつきにくくなる。まずはコミュニケーションから始めて、その先で投資するかは企業が判断すれば良いという考え方です」

大企業にとってのメリットも明確だ。「大企業の共創担当者にとって、『国から事業協力依頼があった』というのは社内稟議を通しやすい。それをきっかけに、本格的な連携に発展させることができる」

津田氏は将来構想も明確に描いている。「理想は、大企業が自主的にLocal X STAGEを開催すること。役所が主催者だと、役所の想定の枠を超えたイノベーションは起きない。今年度中にガイドラインを作る予定なので、来年は民間主導で『やりたい!』といった声を上げてもらいたいと考えている」

実際、参加企業からは前向きな反応が返ってきている。「金融機関や一般社団法人など、営利目的でない組織なら特に親和性が高い。場を作るのにお金もかからない。スタートアップのピッチイベントはたくさんあるけど、コミュニティが一堂に会するイベントは希少。それを文化として定着させたい」

大企業が見出した連携の価値

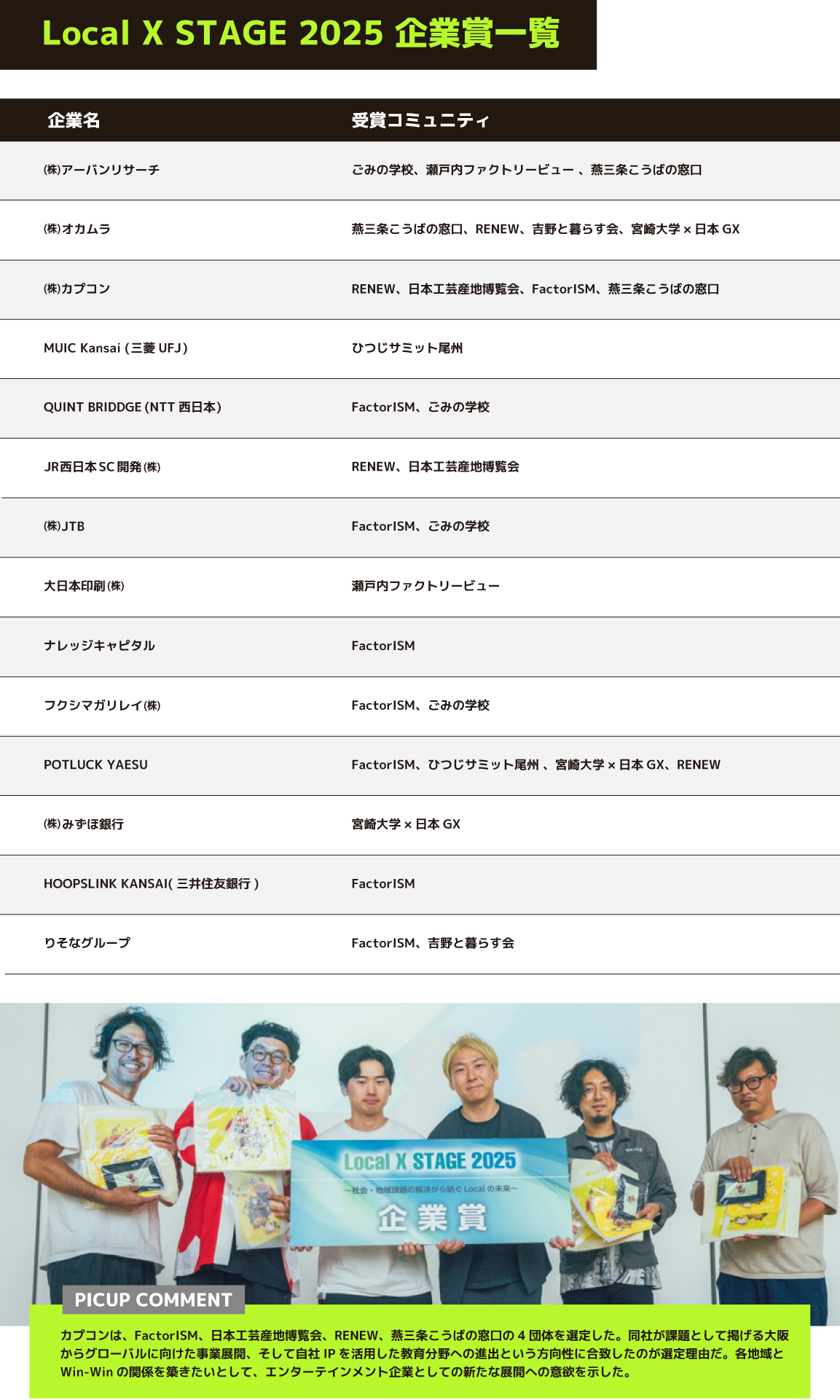

イベント終盤、14の大企業・金融機関から9のコミュニティに対して企業賞が発表された。その授与理由には、大企業が抱える共通課題と期待が明確に表れていた。

みずほ銀行は、宮崎大学/日本GXグループを選定。「机上の空論で終わりがちな中で、実際に手を動かして形にしているところが高評価。カーボンクレジットの売買など、出口戦略まで含めた具体的なビジネスモデルも見えている。地方大学との連携可能性も含めて期待したい」と評価の理由を述べた。

フクシマガリレイは、FactorISMとごみの学校を選定。「我々も業務用冷蔵・冷凍庫メーカーとして環境価値を作る取り組みをしたい。特にごみの学校さんの循環型社会への具体的なアプローチに可能性を感じた」と語った。

共通するのは、「実装」「行動」「形にする」というキーワードだ。大企業が抱える「地域貢献はしたいが具体的な方法がわからない」「イノベーションの種が見つからない」という課題に対し、コミュニティ型産業集積は具体的な解決策を提示している。

文化として根付かせるために

Local X STAGEが示すのは、地域と大企業の新しい関係性だ。従来の下請け構造でも、単なる寄付でもない。理念を共有し、それぞれの強みを活かし合う「共創」の形だ。

津田氏は強調する。「オープンファクトリーは手段でしかない。大切なのは、地域が自分たちで未来を作ること。僕らはその出会いの場を提供するだけ。日本全国どこかでLocal X STAGEが勝手に開かれる、そんな状態を作りたい」

プレゼンテーションの中で、ひつじサミット尾州の岩田真吾氏は「緩くふわっと繋がろう」をコンセプトに、5年で延べ6万人を動員できた要因を以下のように振り返った。「関わりしろをどう設計するかが大事。5つの目標があって、1つでも共感すればあなたは仲間です、という形で増やしてきた」

RENEWの新山直広氏も「10年やって気づいたのは、継続を強要されると辛いということ。楽しいから続ける、それが一番大切」と語る。

津田氏は最後にこう締めくくった。「製造業の未来は、巨大な工場ではなく、地域に根ざした小さな繋がりから生まれるのかもしれない。その繋がりを、仕組みとして、文化として定着させていきたい」

地域の小さなコミュニティが大企業と対等に向き合い、新しい価値を生み出していく。Local X STAGE 2025は、そんな製造業の新しい未来への確かな一歩を示している。