Contents 目次

プロフィール

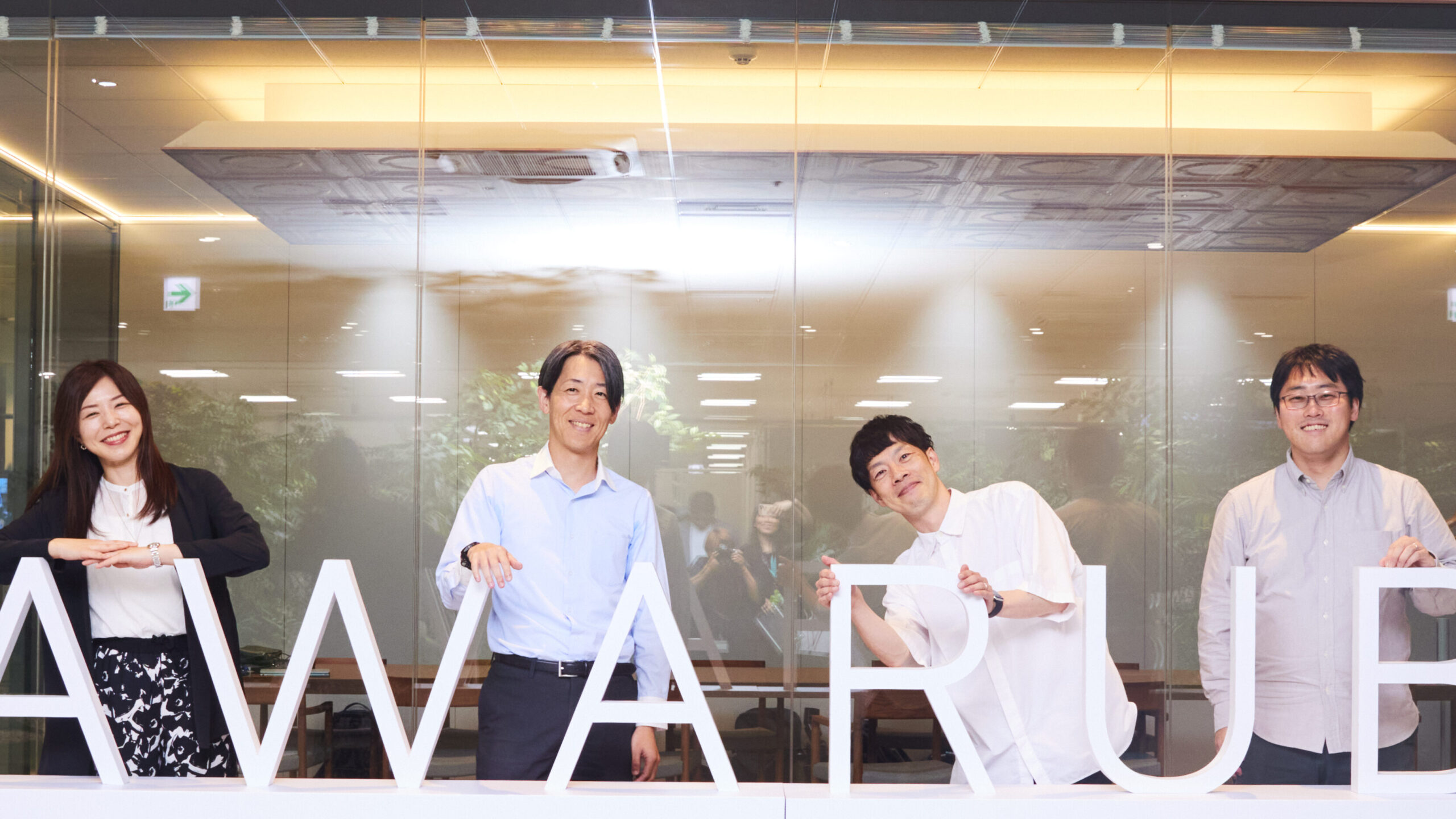

川崎重工 CO-CREATION PARK – KAWARUBA 運営メンバー

左から

川崎重工業㈱ 企画本部 イノベーション部 共創課 課長代理 伊丹光代氏

川崎重工業㈱ 企画本部 経営企画部 戦略課 課長 坂根雄斗氏

川崎重工業㈱ 企画本部 イノベーション部 共創課 課長 原純哉氏

川崎重工業㈱ 企画本部 イノベーション部 共創課 主事 武井啓氏

世の中の変化に自前主義では限界 —— 社会と技術をコネクトする共創の必要性

「2009年に川崎重工に入社したとき、志望理由のひとつは“技術の会社”という点に大きな魅力を感じたことでした」と坂根氏は振り返る。

ミッションステートメントに「テクノロジーの頂点へ」を掲げる川崎重工は、民間では初となる国産の蒸気機関車や高速鉄道、航空機の製造、さらには産業用ロボットの国産化など、日本初・世界初の製品や技術を次々に生み出してきた歴史を持つ。

経営企画部 戦略課の課長を務める坂根雄斗氏は、入社から13年間にわたり金属材料の研究開発を手がけ、レガシーな重工技術を支える役割を果たしてきた。挑戦を好む性格もあり、キャリア後半には金属3Dプリンター技術の研究にも取り組み、ガスタービンやガスエンジンの性能・信頼性の向上、さらには量産化への道筋を築いてきた。しかし、急速に変化する社会のなかで、同社の“強み”がむしろ課題として顕在化してきたと坂根氏は語る。

「当社には長い歴史がありますが、それゆえ自前主義になりがちな会社だと感じています。挑戦するマインドが強いからこそ、何とか自分たちの力でやり切ろうとする傾向がある。一方で、世の中の変化は想像以上に速く、そうしたやり方だけでは立ち行かなくなってきました」

転機となったのは、2020年のコロナ禍だった。新型コロナウイルスのパンデミックによって人やモノの移動が大きく制限され、社会の前提が根本から揺らいだ。鉄道車両や航空機の製造といった「移動の価値」を提供してきた川崎重工にとって強い危機感につながった。ちょうどそのタイミングで、橋本康彦氏が社長に就任。社長直轄のプロジェクトとして、新たな事業創出の取り組みが加速していく。

「何をしていいかわからないからこそ、何かを動かさなければならない。そうした状況の中で、川崎重工としても変わらなければというムーブメントが強まっていったのです」

そのなかで、坂根氏が痛感したのは、技術開発だけでは社会課題の解決に至らないという現実だった。

「今の資本主義社会において、自分たちだけが良ければいいという話ではありません。大きな社会課題を解決するには、共感する皆さんとともに価値創造していく。そこに対して我々の強みを発揮していくことが、自分たちの価値になると考えました」

この認識が、川崎重工における「共創」への舵切りの出発点となった。技術を極めることから、社会と技術をコネクトさせる——。同社のDNAを活かしながらも、まったく新しいアプローチが求められていた。

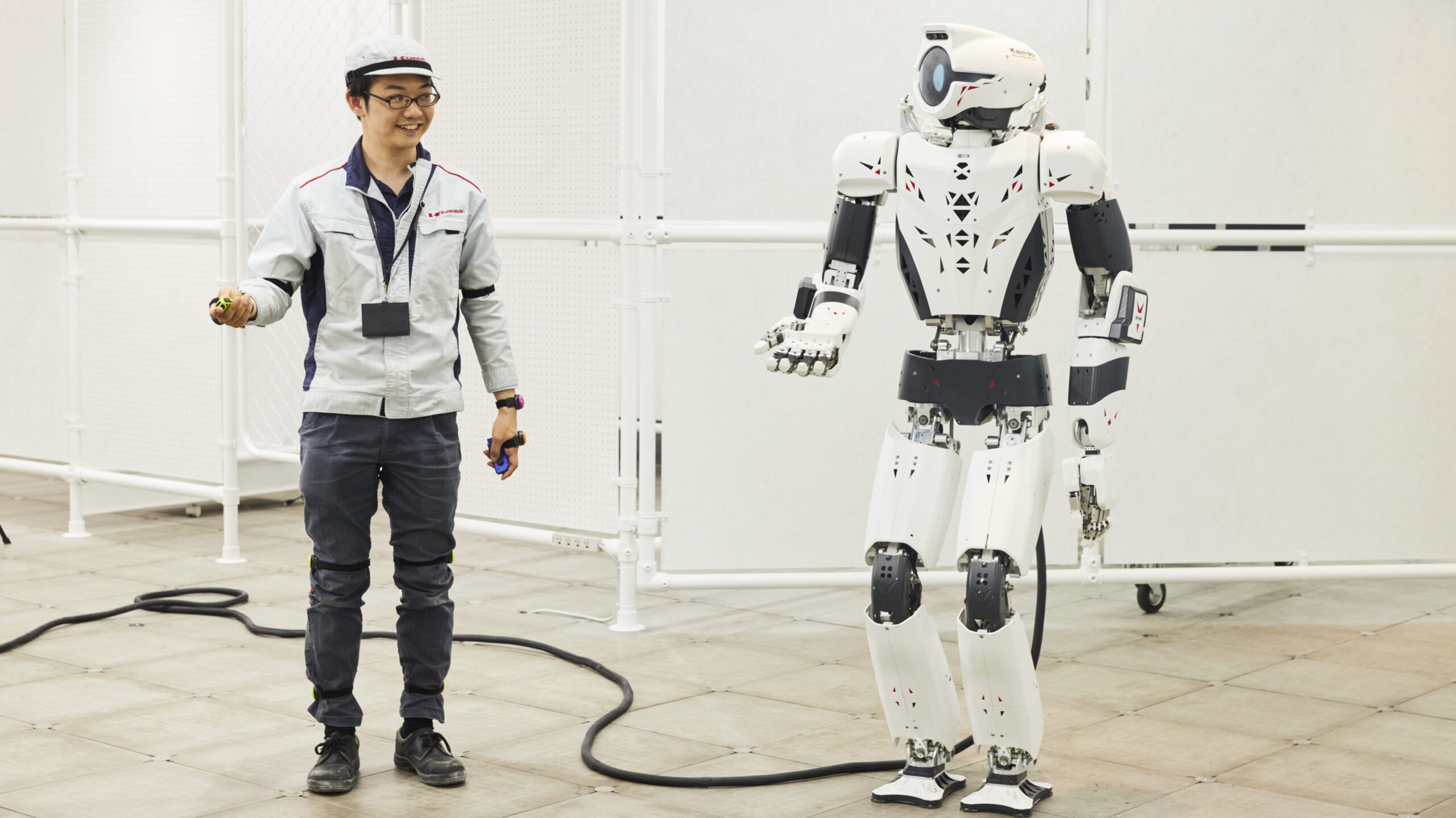

実際、川崎重工では水素関連技術やロボティクスなど、最先端領域での技術力も世界でも指折りだ。しかし坂根氏は「技術を磨く」から「社会に活かす」への思想転換の必要性を強調する。

「我々は技術の会社なので、多様な基盤技術を抱えています。しかし今の時代に社会ソリューションを提供していくとなると、我々だけでは実現できない。AIやデジタルの活用といった、当社が得意ではない分野があります。そういったところをスタートアップやアカデミア等の力を借りながら、社会実装に向けて取り組む必要があります」

出島的な場が生む新しい関係性

こうして誕生したのが、ソーシャルイノベーション共創拠点「CO-CREATION PARK – KAWARUBA(以下、KAWARUBA)」だ。

東京都大田区の羽田イノベーションシティ内に2フロアを構え、ロボティクスの実証等を進めるLAB空間やプロジェクトスペースを中心に、ワークショップやイベント、会議が行えるスペース、カフェなどを併設し、さまざまな交流やアイデアの創出を支える。

坂根氏は、この拠点を川崎重工の「出島」的存在だと説明する。

「どうしても現業の考え方に引き戻されてしまう場面があるので、ある種“出島”的な位置づけにして本業から少し切り離すことで、これまでの考え方を変えていく。ただ、出島って実は本土と陸続きなんです。完全に独立するのではなく、本業とつながりながら自分たちが変わっていくことをシンボリックに示していくんです」

関東に進出したのも、明確な戦略的意図があった。

「川崎重工は神戸市に本社を置く関西の会社なのですが、関東では『川崎市の会社ですか』と言われるほど知名度が高くないんです」と苦笑いしつつ、「ハイエンドな人材は関西だけでは確保が難しい。だからこそ川崎重工を知ってもらい、高度な人材や中核人材を獲得したいという狙いがありました」と坂根氏は語る。

羽田という立地には、地理的な優位性もある。すぐ隣には川崎市があり、水素の受入拠点や商用実証のフィールドとして機能している。大田区自体も、日本と世界を結ぶ玄関口である羽田空港を擁し、臨海部には工業団地が広がる。こうした背景から、カーボンニュートラルやロボットの実証フィールドとして、多様な魅力を備えたエリアだといえる。

KAWARUBAの開所に向けて、何より重要だったのは「具体的な旗を立てること」だったと坂根氏は振り返る。

「KAWARUBAの着工が始まった頃、この拠点で何をすべきかについてかなり議論を重ねていました。『コンセプト的な話ばかりではなく、もっと具体性を持たせるように』と社長の橋本から厳しく指摘され、そこから水素・カーボンニュートラル、ソーシャルロボットをチャレンジテーマに据え、さらに具体的な取り組みを決めていきました。

明確な方向性を示すことには不安もありましたが、具体化することで社内外から提案やアドバイスが集まり、結果的に解像度を高めることができました。具体化は可能性を狭めるのではなく、むしろ解像度を上げて深く掘るための土壌をつくるものだと、改めて気づかされました」(坂根氏)

偶発的な出会いを事業につなげる ——それぞれの持ち味が生む偶発性と事業化の両輪戦略

KAWARUBAの運営を支えているのは、イノベーション部 共創課のメンバーたちだ。

まず、社外パートナーシップの拡張と深化を得意とする原純哉氏。社長直轄プロジェクト本部でモビリティ分野の新規事業の企画・立ち上げに従事してきた後、現在は全社の新規事業創出を支援する職務をリードしている 。

次に、伊丹光代氏。民需・防需の舶用機器部門で15年間営業に携わった後、自らキャリアチェンジを希望し、2024年4月にイノベーション部へ異動。社内ネットワーキングと実務推進に強みを持ち、現場との橋渡し役として活躍している。

そして、武井啓氏。11年間の人事経験を経て鉄道車両部門で経営企画に携わり、現在はイノベーション部の一員として参画。外部との連携やイベント企画を推進し、人とのつながりを生み、その手腕を発揮している。

キャリアも強みも異なるメンバーの持ち味が組み合わさることで、開所から半年で延べ3,000人以上の来所実績を積み上げた。それぞれが異なるアプローチで、幅広い企業や多様なステークホルダとネットワーキングを進めている。社外だけでなく、社内の多様な部署からの共創の相談 にも力を入れている。

「正直なところ、開所前は本当にこの場が必要なのか、疑問もありました。でも、実際に開所してみて、ようやくこの場の意味が見えてきたんです」と原氏は振り返る。

その気づきのきっかけとなったのは、「協業」と「共創」の本質的な違いにあった。

「製造業は、勝ち筋を見極め、戦略を描き、スケールさせて事業化することには長けています。外部との協業においても、役割を明確にし、主従関係を伴う上下の構造が一般的でした。けれども共創では、そうした枠組みを超えて“偶発性”を受け入れることが重要になってきます」(原氏)

製造業特有の「自社の勝ち筋を見いだす」という発想は、協働の場においても無意識に主従関係を生みがちだ。原氏は、そうしたマインドセットそのものを変えていく必要があると危機感を語る。KAWARUBAで原氏が最も重視しているのは、「従来とは異なるコミュニケーションの創出」だ。

「この場の本質は、コミュニケーションです。私が意識しているのは、“名前札を外して話す”こと。立場が上の方 がいると、やはり周囲は気を遣いますよね(笑)。でもKAWARUBAでは、立場を超えたコミュニケーションを目指しています。その一歩として、 みんなカジュアルな服装で勤務しています」

このスタイルには明確な意図がある。

「例えば工場では作業服など、役職や職場によって“役割の服”を着ていました。でも、ここでは誰もがカジュアルな服装で働いていて、それぞれの個性が見えやすい。肩書きではなく、一人の人間として社員同士が関わろうとしているんです」

こうした環境が生み出すのは、社会課題に対してのフラットな議論の場だ。

「水素やソーシャルロボットといったテーマを“まな板”の上に置いて、みんなで一緒に考えられる場にしたい。どうすれば上下関係なく議論できるか、そこを意識してファシリテーションしています」

武井氏が推進する企業間交流イベントでも、鍵となるのは“偶発性”だ。

「こうした偶発性って、意図して起こせるものではないと思うんです。ビジネスの現場ではたいてい『決める』『商談する』といった明確な目的が先に立ちますよね。でも、あえてそういう目的を持たない場をつくることに、この場所の価値があると思っています。『ビジネスしに来たぞ!』というモードではなく、もう少し力を抜いてフラットに話すことで、思わぬ方向に展開したり、違うテーマに発展したりする。そんな可能性を感じています」

そのためKAWARUBAでは、大規模なイベントよりも、小規模な対話の積み重ねを重視している。たとえば、大手企業の新規事業担当者が集まり、共通の課題や悩みを語り合いながら横のつながりを築く会合や、他社が取り組む新規事業について壁打ちを行うワークショップ、中小企業の事業承継をテーマにした対話の場など、多様なスタイルで交流の機会を設けている。

印象的なエピソードとして、ロボット学会の専門家たちが集まったイベントがある。多様なロボットがKAWARUBAに持ち込まれた中、議論は自然と水素やカーボンニュートラルといった社会課題にも広がった。KAWARUBAに水素技術の展示が設けられており、懇親会においてそれをきっかけに参加者同士の対話が生まれたという。こうした、自分の専門領域を超えた新たなテーマとの出会いは、通常の学会やイベントホールでは得難いものだ。

ただし武井氏は、「偶発性を生むこと自体が目的ではない」とも強調する。

「私たちは事業会社ですから、最終的に事業につながることが重要です。偶発性を積み重ねることで、結果として想像もしなかった実績に結びつくこともある。すぐに何かをやろうとせず、でもゴールのイメージを持ちながら、広い構えで臨むこと。この両方が大切だと思っています」

伊丹氏は、経済界や業界団体との勉強会を通じて、新たなつながりを創出している。たとえば、ヒューマノイドロボットの開発エンジニアと、ロボット研究の第一人者である大学名誉教授を招き、ソーシャルロボットをテーマにアカデミアとビジネスの両面から語ってもらう機会を設けた。この場は参加者に大きな気づきをもたらし、のちに別の場でも同様の講演が開催されるなど、波及的な広がりを見せている。

社内への巻き込みも、二つのアプローチで進めている。ひとつは会議体を通じて事業部と連携する仕組みづくり、もうひとつは草の根活動的な対話だ。伊丹氏自身が各工場や拠点を訪問した際には、どんなことで困っているかを聞きながら、「KAWARUBAを思い切り活用してほしい」と直接声をかけているという。

こうした取り組みを通じて、部署を超えた自然な交流も生まれてきた。

「KAWARUBAは大きな空間で、いろんな人が隣り合わせになります。たまたま居合わせた人と雑談しているうちに、『こんなことをやってみたら面白いかも』と話が広がることもあるんです」

こうした“挑戦的なことを面白がる人”が自然と集まってくるのも、KAWARUBAならではの特徴だ。また、川崎重工に根づく文化についても伊丹氏はこう語る。

「私は舶用機器の営業をしていましたが、川崎重工にはトラブル対応時に大きな力を発揮する人が多いんです(笑)。何か問題が起きたときに、自分のスキルを発揮して役に立てることに喜びを感じる。そういうエンジニアが多いのも、川重らしさのひとつですね」

技術開発で終わらせない —— 社会実装をやりきる覚悟

KAWARUBAが目指すのは、技術開発で終わらせず、社会実装までつなげることだ。

「カーボンニュートラルなどのテーマは、誰がやるのか、誰が最初に声を上げるのか、みんなが横目で周りを見ながら様子を伺っている状況です。そんな中でKAWARUBAでは、新しいチャレンジとしてまず一歩を踏み出す。川崎重工単独ではなく、共感してくれる方々と一緒に一歩を踏み出しましょうということです」社会課題のソリューションを実装するために、本気の人たちが集まる場にしていきたいと坂根氏は意気込みを語る。

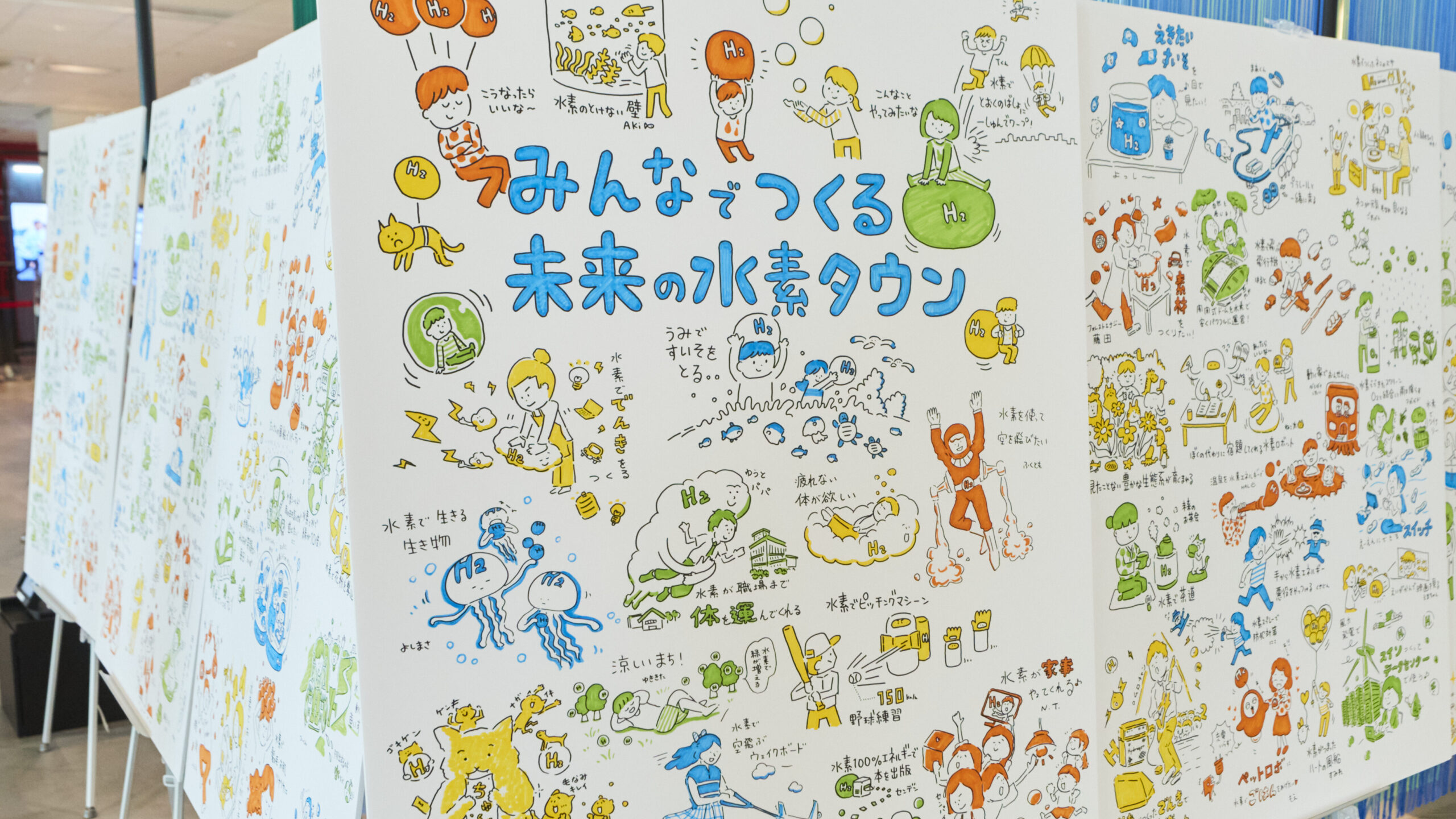

技術だけでは社会実装に至らないという認識も明確だ。「技術を開発すれば社会実装されるかというと、そうではありません。世の中にソリューションを受け入れてもらうための土壌をつくる必要があります。それは地域社会や人に根ざした部分で共感を得なければならない。社会受容性を醸成するような発信もこの拠点では注力しています」(坂根氏)

実際、KAWARUBAでは自社の技術だけでなく、水素社会の実装を目指し、多様な技術を知ってもらうための施策や展示を展開している。技術を単に開発するのではなく「顧客の顔を見ながらソリューションとして提供していく」という視点、技術実証からビジネス検証への転換の必要性を語る。

「当社もそうなりがちですが、技術の実証で終わってしまうことが多い。本当にやりたいのはビジネスになるかどうかの検証です。何のためにやっているのかを言語化して、関係者がそこに目を向けていく。本当にお客さんは何に困っているのかというところに立ち返ることが大切だと考えます」(坂根氏)

一歩を踏み出す勇気 ——それぞれのマインドが示す可能性

見方はさまざまだが、KAWARUBAにおける「共創」の最大の特徴は、社会実装へのコミットを重視している点にある。大学との共同研究や協業でも社会実装は目指されるが、そこではしばしば技術要素を分解し、アカデミックなアプローチで進める傾向が強い。一方でKAWARUBAは、社会実装そのものをゴールに据え、志を持つ人々の声を集め、新たな価値を生み出す「場」として機能している。

この取り組みは、製造業に携わるイノベーターたちへの実践的なメッセージでもある。KAWARUBAが大切にしているのは、製造業が得意とする「技術力」や「効率性」ではなく、人のモチベーションを引き出し、人と人がつながる“前段階”を丁寧に育てること。それによって、従来ありがちだった主従関係的な構造から脱却し、パートナーとフラットに向き合う関係性が自然と生まれてくる。KAWARUBAは、そうした「当たり前だけど、実践が難しいこと」を体現する場だ。

最後に、製造業で挑戦を続けるイノベーターたちに向けて、坂根氏の言葉を紹介したい。

「とにかく一歩を踏み出してみる。人の可能性を信じて、自律的に考え、行動するだけで、会社も社会も変わっていくのではないでしょうか」

KAWARUBAの開所から約半年。川崎重工の新たな挑戦は、まだ始まったばかりだ。

だが、坂根氏・原氏・伊丹氏・武井氏という4人のマインドと実践が示しているのは、製造業における共創の可能性、そしてそれを支える「場の力」の重要性である。

坂根氏の言葉を借りるならば——「恐れずにチャレンジすること」。それこそが、会社も社会も動かしていく原動力になる。その第一歩が、まさにKAWARUBAから始まっている。