Contents 目次

プロフィール

セレンディクス株式会社 共同創業者(Co-founder) 飯田 國大(はんだ くにひろ)氏

2018年に同社を共同設立し、3Dプリンター技術を活用した住宅開発を推進。24時間以内に建設可能な3Dプリンター住宅を開発し、適正価格で提供することで「30年住宅ローンのない新しい社会」の実現を目指す。経済産業省のスタートアップ支援プログラム「J-Startup」に選出されるなど、国内外から注目を集めている。

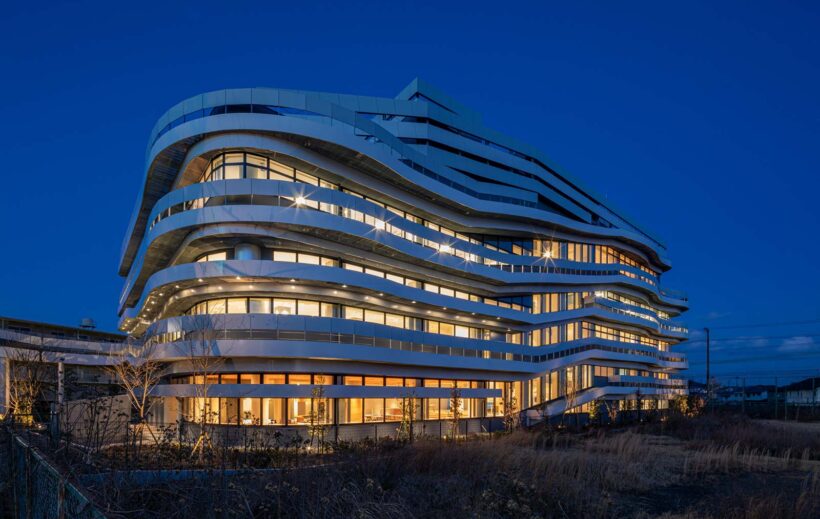

短工期で高性能、セレンディクスの3Dプリンター住宅

取材チームが訪れたのは愛知県小牧市。鉄筋コンクリート住宅を手がける百年住宅の工場内にある、セレンディクスの開発拠点の一部だ。

まず目に飛び込んできたのは、2棟の3Dプリンター住宅。ひとつは、未来的なフォルムが特徴の「serendix10」。土台・中央左右・天井の4パーツで構成された10平米の住宅で、2022年に税別330万円で販売開始された。パーツの出力や基礎工事を除けば、24時間以内で施工が完了する。

もう一棟の「serendix50」は、二人世帯を想定した平屋建ての50平米住宅。キッチン、トイレ、バスルームなどの水回りを備え、基礎・内装・電気工事等を除いた価格は税別550万円。施工時間は48時間以内で、こちらも短期間での完成が可能だ。serendix50への問い合わせは1万件を超え、購入意欲を示す引き合いが3,000件以上と消費者の感心の高さが伺える。

この低価格と短い施工時間の鍵を握るのが、3Dプリンターによる造形技術だ。ロボットアームの先端からコンクリートを押し出し、垂直方向に積み上げることで住宅のパーツを形成。3Dモデルと経路データに基づいて動作するため、操作はシンプルで、未経験者でも扱いやすい。この工法により、従来の住宅建築で欠かせなかった型枠の組み立て等の手作業が不要となり、職人の工数が大幅に削減された。

さらにセレンディクスの住宅は、単なるコスト削減にとどまらず、機能面でも優れている。通常の工法では厚みを持たせるのが難しい壁に中空構造を採用し、断熱材と組み合わせることで、冬は暖かく、夏は涼しい住環境を実現。加えて、耐震性や耐久性にも優れており、効率的な建築と快適な居住性の両立を可能にしている。

セレンディクスはこうした建築用3Dプリンターを、日本全国の拠点に10台保有している。また2022年11月には、世界4カ国でデジタルデータによる住宅プリントの同時出力を実現し、技術の先駆者として活躍の幅を広げている。現在は住宅のバリエーションを増やしつつ、窓や家具にも3Dプリンター技術を活用するなど、低コストで高機能な住宅を生み出すための技術革新を続けている。

住宅ローンが自由を奪う社会

セレンディクスの住宅事業の出発点には、既存の枠にとらわれない社会課題の解決というスタートアップとしての使命があった。共同創業者である小間裕康氏(CEO)とともに「国民が何に不満を抱いているのか?」を徹底的に考え抜いた結果、最も大きな課題として浮かび上がったのが住宅だった。

「日本では、30年以上の住宅ローンを組むのが当たり前で、完済するのは73歳を超えます。さらに、日本人の4割はそもそもローンを組めず、一生マイホームを持てない。退職金は半減し、金利上昇のリスクもある。住宅ローンや家賃が人生の大きな足枷となり、自由な生き方を阻害しています。もし住宅ローンがなくなったら、可処分所得が増えて、家族と旅行に行ったり、教育にお金をかけたり、もっと自由な人生を選択できます。『家を持つこと』が人生の重荷になってはいけないんです」(飯田氏)

この状況を変えなければならないという強い想いが、セレンディクス創業の原点となる。

このビジョンを実現するため、従来の住宅の概念を根本から再発明する必要があった。一般的な住宅は現場での手作業が多く、大幅なコスト削減が難しい。しかし、もし工場で効率的に生産できれば、住宅価格は劇的に下がるはずだと考えた。そして、その解決策として、建築用3Dプリンターの活用に着目した。

「最初の目標は『24時間で家を建てる』ことでした。最初は『そんなことできるわけがない』と笑われましたが、私たちは本気でした」

この挑戦に共感する協力企業も集まり、技術開発を進めた。施工が行われた愛知県小牧市にある百年住宅小牧工場は、豊臣秀吉が織田信長の美濃攻めの命を受け、わずか一夜で城を創ったと言われる「墨俣一夜城」まで車でわずか30分の距離にある。「400年前にできたのに、現代の技術でできないはずがない」そんな信念のもとで仲間と挑戦を続け、現在の「Serendix10」の前身となるモデルで、24時間以内の施工を実現することに成功した。

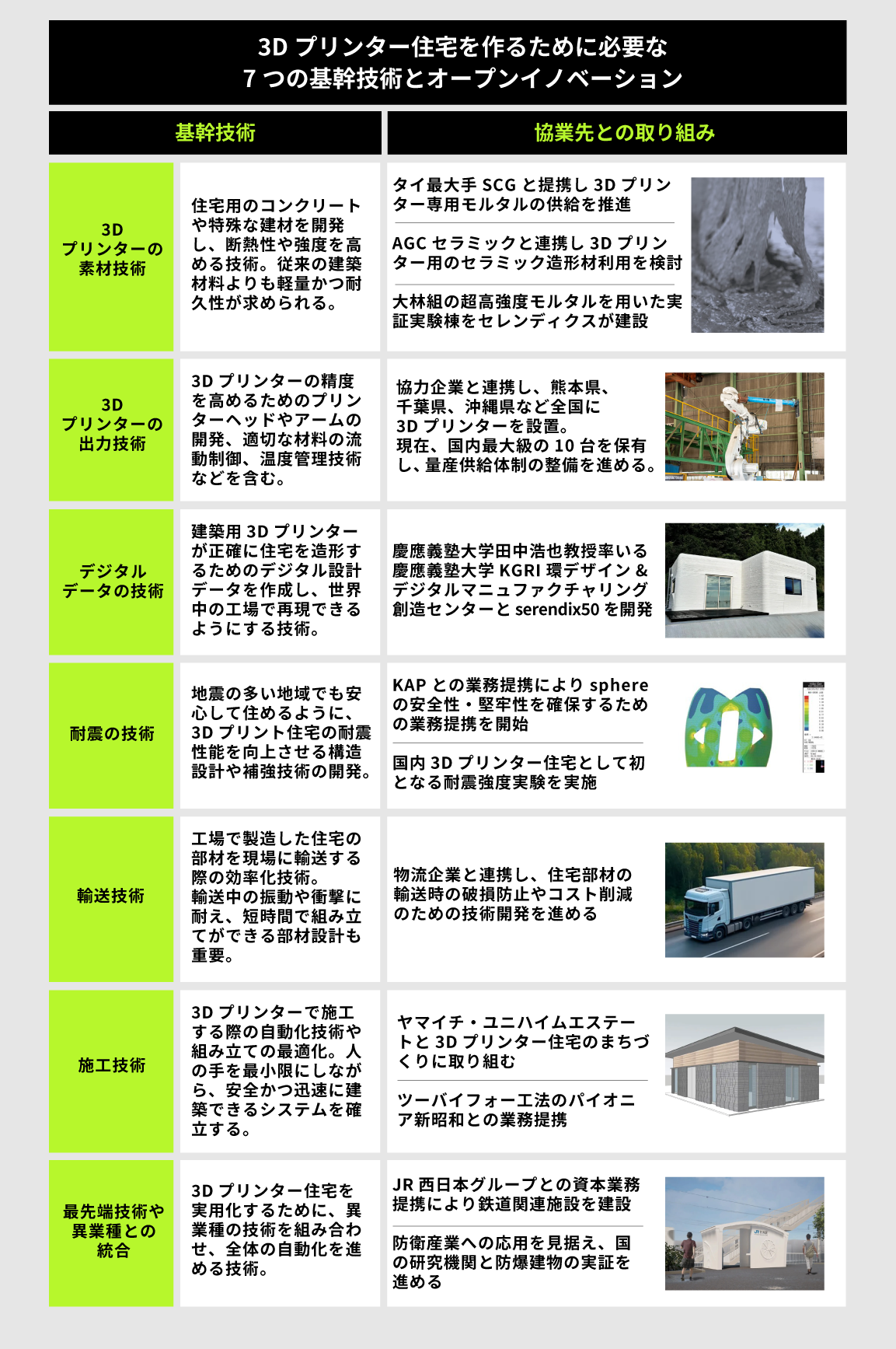

技術を集約するためのオープンイノベーション

3Dプリンター住宅の実現には、単に3Dプリンターの技術だけではなく、素材・出力・デジタルデータ・輸送・施工・耐震など、さまざまな技術の融合が不可欠となる。セレンディクスはこうした課題を解決するため、300社以上の企業と連携するコンソーシアムを組織し、異業種の知見を統合するオープンイノベーションの形で事業を進めている。

「3Dプリンターさえあれば家が作れるわけではありません。必要なのは、素材、データ、輸送、施工、耐震技術といった基幹技術の融合です。我々はこれを実現するために、300社以上の企業と連携し、住宅のあり方を根本から変えようとしています」

その第一歩が、3Dプリンターに適した素材技術の開発だ。従来のコンクリートは直線的な造形には適しているが、曲線や傾斜のデザインには対応しにくい。セレンディクスはこの課題を解決するため、3Dプリンター向けの独自素材を共同開発。さらに、鉄筋を使わない住宅の実現を目指し、大林組の超高強度繊維補強コンクリート「スリムクリート®」を用いた実証実験を広島で行った。

次に、建築用3Dプリンターの出力技術だ。近年、ロボットアームとポンプを組み合わせた押出機構が主流となり、技術の汎用化が進んでいる。セレンディクスは、特定の機材に依存せず、世界中の優れた3Dプリンターメーカーの機材を最適に組み合わせることで、柔軟な建築システムを構築。これにより、最新技術を活用しながら、効率的かつコストパフォーマンスの高い住宅の提供を可能にしている。建築基準においても、日本の厳しい基準はもちろん、ヨーロッパの規格も満たす住宅を開発、法規制の変化に柔軟に対応できる体制を構築し、安全性と快適性の両立を図っている。

さらに、建築は工場で完結するものではなく、輸送・施工・耐震など、現場での課題にも対応しなければならない。特に輸送時には、住宅パーツに阪神大震災の2.5倍相当の負荷がかかるため、それに耐えうる構造設計が求められる。施工のプロセスも同様で、組み立てに時間がかかれば、人件費や交通費の増大につながり、3Dプリンター住宅の最大のメリットであるスピードが活かせない。

「3Dプリンター住宅は単に工場で作って終わりではなく、輸送・施工・耐震など、さまざまなハードルをクリアする必要があります。3Dプリンター住宅の最大のメリットはスピードですが、いくらプリンターで早く出力できても、現場での組み立てに何日もかかれば意味がありません。だからこそ、施工のプロセス全体を見直し、短時間で組み立てられる構造を開発しています」

こうした取り組みの中で、政府の関心も高まり、セレンディクスは経済産業省が推進するスタートアップ支援事業「J-Startup」に選出され、国土交通白書にも省人化の事例として掲載されるなど、注目度が増している。

「当初は住宅業界のプレイヤーから警戒されることもありましたが、実際に話をすると、多くの人が住宅ローンを払い続ける社会に疑問を感じていることがわかりました。大手住宅メーカーの役員の方から『退職後の住み替えを考えたが、資金面の不安がある』と打ち明けていただいたこともあるほどです。やはり住宅ローンの問題は、立場を超えて怒りや不安の対象であり、だからこそ、共感に基づくオープンイノベーションを進められるのだと思います」(飯田氏)

セレンディクスの3Dプリンター住宅開発には、多くの企業が手弁当で協力している点も特徴的だ。これは情報すべてをオープンにする透明性、スタートアップであることの強みを活かしたフラットな立場で異業種と連携しやすい点、何よりも社会課題に対する共通の問題意識が推進力となっていると言える。セレンディクスの取り組みは、単なる技術革新にとどまらず、共感を基盤とした新しいオープンイノベーションの成功例として広がりつつある。

セレンディクス社のプレスリリースを参照してPEAKSMEDIAにて作成

自動車産業の知見を住宅産業へ応用する

今後の協業において、セレンディクスは自動車産業の技術や知見を住宅産業に応用できる可能性が高いと考えている。日本の自動車産業は、ロボット化によって生産効率を飛躍的に向上させ、職人の手作業であれば1台1億円ほどはかかるであろう自動車製造を、ロボット化によって数百万円で購入できるようにした。この仕組みを住宅業界にも取り入れることで、大きな変革が起こせるはずだと飯田氏は言う。

「よく誤解されるのですが、セレンディクスが目指しているのは「住宅を安くする」ことではなく「適正価格にする」ことです。今の住宅価格は、職人の手作業に頼る仕組みのまま、材料費や人件費が上がってしまっている状態です。自動車と同じように、製造をロボットに置き換え、標準化を進めることで価格を抑えてきた歴史に倣えればと考えています」

住宅の建設コストには、職人の人件費だけでなく現場までの交通費や滞在費といった間接コストも大きく影響している。自動車業界が追求してきた「工場での生産効率向上」の仕組みを住宅産業に応用し、ロボット化した工場でパーツを生産し、現地に運搬して短期間で組み立てる体制を整えれば、大幅なコスト削減が可能になる。

さらに、住宅の流通のあり方にも変革の余地があると言う。自動車はライフステージに合わせて買い替えることが一般的だが、住宅は「家族で住む一軒家」を前提に長期ローンを組むことが当たり前になっている。特定の家族のニーズに応じた設計住宅は、他の人にとっては住みにくいものになりやすく、一度購入すると住み替えが難しくなる。また、中古市場に出た際も、次の買い手が見つかりにくいという課題がある。

「セレンディクスが提供する住宅は、間取りを完全なオーダーメイドにするのではなく、ライフステージごとに最適なモデルを用意し、価格を抑えつつ流通しやすい仕組みを目指しています。基本の構造は共通化しつつ、家具や内装をカスタマイズできる形にすることで、標準化と個別のニーズを両立させる。このアプローチも、自動車の製造と流通の仕組みに近い発想です」(飯田氏)

このアプローチは、自動車の製造・流通の仕組みに近い発想であり、住宅市場に新たな選択肢を生み出す可能性を秘めていると言える。

住宅産業をアナログに取り残さないために

セレンディクスは2024年2月から、ウクライナの復興支援の一環として、住宅のデジタル設計データを無償提供する。距離や人手の制約を超えたデータ活用が可能だからこそ、3Dプリンター住宅は大きな可能性を持つ技術だといえる。住宅産業の完全ロボット化には、誰がどこで建築しても品質のばらつきがない家をつくるためのデジタルデータが欠かせない。3Dプリンター住宅の根幹は、このデータを活用して住宅を設計・生産することにあり、その意味で、セレンディクスは「住宅をつくる会社」ではなく、「データをつくる会社」とも言える。

住宅業界ではすでに現場作業の担い手が減り、デジタルデータを活用して設計や管理を行う人材が増えている。これは、アナログな手作業からデジタル技術へと産業構造が変わりつつある象徴的な出来事だ。

「この数年がまさに大きな転換点になるでしょう。2000年以降に生まれた世代が主要な労働を担うようになりますが、彼らは生まれたときからインターネットがあり、仕事もサービスもデジタルを前提に考えています。すでに遠隔操作で接客をするロボットカフェや、リモートで管理できるコンビニエンスストアなど、サービス業のデジタル化は急激に進んでいますよね」

一方で、住宅業界はいまだに「通勤のために都心に住む」という旧来の価値観に縛られている。しかし、もし低コストで高性能な住宅が地方にも広がれば、リモートワークと組み合わせた新しいライフスタイルが生まれる可能性がある。都市部の高額な土地代に縛られることなく、デジタルとアナログを融合させた社会の実現は、もはや遠い未来の話ではない。

飯田氏自身も現在、大分県日田市の天瀬町に住んでおり、福岡市まで車で90分ほどの距離にある。必要な時だけ移動するライフスタイルを実践し、「5000平米の土地と家を300万円で購入し、さらに移住補助金として150万円も支給されました(笑) 住宅ローンから解放され、自然の中で暮らせるようになったことで、自由な生活の価値を改めて実感しています」と語る。リモートで働ける環境と住宅ローン不要の住宅の組み合わせは、新しいライフスタイルの基盤となる可能性を秘めている。住宅の課題は、単なる建築技術の問題ではなく、私たち一人ひとりの人生に深く関わるものであり、その影響は経済全体にも及ぶ。

「住宅ローンから解放されれば、家計に余裕が生まれ、消費の選択肢も広がります。今の日本では、住居費が重くのしかかり、他の分野にお金を回しづらい状況です。住宅の適正価格化が進めば、経済全体にも良い影響をもたらし、人々がより自由に暮らせる新しい社会になると信じています」(飯田氏)

住宅の価格が適正化され、より柔軟な住まい方が可能になれば、暮らし方や働き方の選択肢も広がる。3Dプリンター住宅がその未来を支える技術となる日は、そう遠くないのかもしれない。